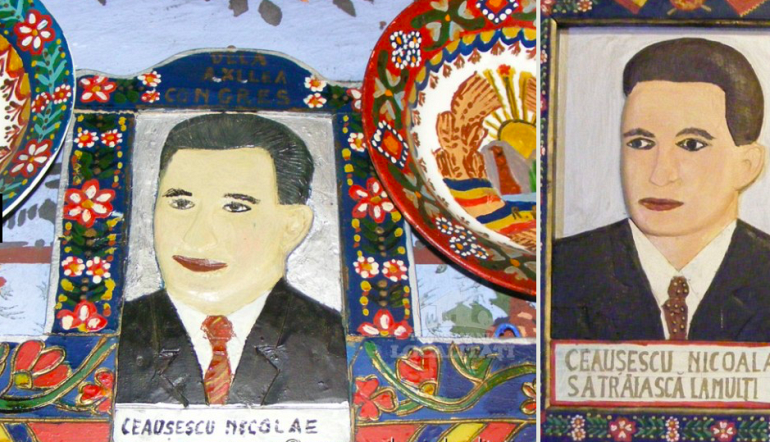

Je donne ici quelques bref extraits de la biographie de Ceausescu à paraître chez Perrin en défense et illustration de cette thèse du chef charismatique malgré sa présence au pouvoir. En effet, il pouvait se réclamer d’une aspiration charismatique que Max Weber ne reconnaissait qu’aux chefs persécutés de l’opposition [2] : Ceauşescu était à la fois autoritaire et enthousiasmant pour son peuple car il était en même temps au pouvoir et dans l’opposition au sein du bloc oriental. Représentant du Léviathan pour son peuple, il incarnait la lutte du David roumain contre le Goliath soviétique en politique extérieure. Conscient de cette contradiction, il en reportait l’éventuelle faute sur les opportunistes, entrés dans le parti sans foi et régulièrement épurés : « l’entrée au parti est un acte de conscience et d’adhésion libre […] pour la réalisation du rêve d’or de l’humanité – le communisme. Etant toutefois un parti de gouvernement, nous ne devons pas oublier qu’il existe la tentation d’entrer aussi au parti pour certains intérêts personnels » [3].Heureusement, l’épuration consécutive de 1979 – environ 30.000 personnes – l’assurait de l’enthousiasme sans faille des militants et de sa légitimité sans cesse renouvelée…

Il offrait à la société une bouffée d’oxygène consumériste, sans avoir besoin de relâcher la rigidité idéologique…

Il offrait à la société une bouffée d’oxygène consumériste, sans avoir besoin de relâcher la rigidité idéologique…

Dès son arrivée au pouvoir, en 1965, le nouveau Secrétaire général avait besoin de se distinguer de son prédécesseur tout en mettant la main sur l’appareil :

Les années 1965-1970 apparaissent comme le véritable « âge d’or » du règne de Nicolae Ceauşescu, sur la trajectoire populaire de la « déclaration d’indépendance » de Dej de 1964 [une affirmation de la pluralité des voies vers le socialisme], qui culmina avec la critique publique de l’invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968. Il s’appuyait aussi sur une ouverture en politique intérieure, notamment de libéralisation culturelle et des mœurs dans le contexte des années soixante. Il est alors d’usage d’introduire une rupture dans la conduite du pouvoir avec la « mini-révolution culturelle » [4] consécutive à son voyage de 1971 en Chine et en Corée du nord. Toutefois, aussi bien la documentation d’archive que la bibliographie disponible – dont la perspicace Alina Tudor-Pavelescu – estiment que cette rupture est un trompe-l’œil, dans la même mesure où la libéralisation des années 1965-1971 l’était également [5]. En réalité, Ceauşescu a eu besoin d’onction populaire pour inaugurer son règne et de construction d’une personnalité charismatique apte à recevoir un chèque en blanc sur la base de l’approfondissement du fossé avec Moscou et avec le passé répressif de Dej. Ce faisant, il en profitait pour se doter d’appuis occidentaux utiles à son image, au développement économique et éventuellement à la situation de la Roumanie en cas de conflit nucléaire. Il écartait donc les « barons » de la période précédente, soit compromis dans la répression comme Drăghici [ministre de l’Intérieur à la tête de la Securitate], soit trop souples et intellectuels comme Maurer [Premier ministre, d’origine allemande]. Il offrait à la société une bouffée d’oxygène consumériste, sans avoir besoin de relâcher la rigidité idéologique et le projet industrialiste stalinien momentanément compensés par la popularité et par la prospérité générale. Bref, il s’agit de l’initiative typique d’appel populiste stalinien aux masses pour court-circuiter, puis épurer, l’appareil politique et bureaucratique afin de mieux l’employer ad usum proprium [6].

Un lien populiste direct avec la masse du parti et, au-delà, l’ensemble de la société, par-dessus l’appareil politique

Un lien populiste direct avec la masse du parti et, au-delà, l’ensemble de la société, par-dessus l’appareil politique

Et plus loin, toujours dans cette période des débuts :

Ceauşescu révéla une de ses ambitions tactiques, consistant à réintégrer un certain nombre d’exclus avant le 9e Congrès de juillet 1965. Cette manifestation d’ampleur devait correspondre à son couronnement officiel et public. Il se dégagerait à ce moment de la décision secrète prise en petit comité en mars [lorsqu’il avait été choisi Premier secrétaire pour succéder à Dej mourant] et pourrait ainsi amorcer sa légitimation par une intronisation populaire à teinte démocratique, en fait un lien populiste direct avec la masse du parti et, au-delà, l’ensemble de la société, par-dessus l’appareil politique. Il fallait donc présenter publiquement un profil libéral séduisant qui passait par l’effacement des peines anciennes prononcées selon les vieilles méthodes staliniennes d’épuration, même si, comme nous l’avons vu, le court-circuitage de l’appareil par le contact direct entre chef charismatique et masses faisait aussi partie de la panoplie stalinienne de crise.

[…]

Les enseignements de ce bilan sont la transition de l’imitation de l’Union soviétique par Dej en 1960 à l’avalisation de la déclaration d’indépendance par Ceauşescu. Les conséquences étaient la diversification internationale et surtout le populisme nationaliste à l’intérieur, grâce à l’ouverture massive du parti au militantisme d’horizons divers et à l’appui pris par le discours sur des thèmes à la fois traditionnels-historiques et révolutionnaires-prospectifs. Le nouveau Secrétaire général passait ainsi l’examen devant des militants dont il entendait bien faire des alliés contre l’ancienne équipe en construisant une nouvelle légitimation et un nouveau mode de direction. Mais son pouvoir s’appuyait aussi sur l’idéologie et le système répressif dont il pouvait être dangereux de méconnaître les capacités : le nouvel homme fort du régime ne se trouvait qu’au début de la construction de son aura charismatique.

En période de difficulté, le bolchevik – comme le fasciste – retrouvait ses fondamentaux populistes

En période de difficulté, le bolchevik – comme le fasciste – retrouvait ses fondamentaux populistes

Mais nous pouvons prendre de tels exemples durant toute sa vie politique, même à la fin, lorsque les Roumains avaient froid et faim. L’idéal idéologique porté par les promesses de renouveau et par la violence révolutionnaire se moque de la réalité des échecs concrets et passe par-dessus les contraintes de ceux qu’il soulève d’enthousiasme :

L’année 1987 fut marquée par la visite du couple Gorbatchev à Bucarest en mai. Mais rien ne changea pour infléchir la politique roumaine. En janvier, Ceauşescu fit un discours mobilisateur dans le cadre d’un CPEx [Comité politique exécutif, ayant remplacé le Bureau politique] élargi et destiné à être largement diffusé pour servir de bréviaire à tous les Roumains pour l’année en cours [7]. La production en 1986 avait connu une croissance très forte, avec 7,7 % dans l’industrie et l’année la plus faste après 1945 avec 12 % de croissance dans la production agricole – dont les Roumains ne recevaient qu’une très faible part. L’enseignement qu’il en tirait était que le peuple travailleur était bon, mais le parti et le gouvernement incapables [8] : le peuple avait assuré la croissance, et les élites n’avaient pas su la canaliser vers l’exportation. L’inverse eût été impossible, cela revenait à désespérer du peuple : dans ses deux composantes idéologiques, le chef national-communiste ne pouvait s’y résoudre. En période de difficulté, le bolchevik – comme le fasciste – retrouvait ses fondamentaux populistes. Quant à l’élite, sa fidélité au chef était plus importante que ses compétences. Donc tout n’allait pas si mal, pour le chef, du moins.

Historiquement, c’était la violence stalinienne qui l’avait fait roi, avant l’émancipation nationaliste

Historiquement, c’était la violence stalinienne qui l’avait fait roi, avant l’émancipation nationaliste

Et voici un dernier (et plus long) extrait portant sur novembre 1989, un mois avant sa chute, et alors que les lettres d’amour de particuliers (absolument pas contraints, puisqu’il s’agissait souvent d’initiatives personnelles sans attente de bénéfice en retour) continuaient à affluer :

Or, depuis la lettre des six [six anciens dignitaires du régime qui avaient signé une lettre de protestation contre ses évolutions récentes], la contestation soutenue par les Occidentaux avait fait timidement irruption dans son propre pays. C’est à l’occasion de la repentance de Gheorghe Apostol [l’un des six], soumis à des interrogatoires incessants selon ses explications ultérieures, et évoquée devant le CPEx le 18 août, que Ceauşescu confirma la confiance qu’il avait dans la répression légitime de toute contestation [9] : « Vous avez vu comment ils ont procédé à Cuba [allusion à l’exécution du général réformiste Arnaldo Ochoa], inclusivement en Chine [répression place Tian’anmen] à l’égard des traîtres, car nous ne pouvons pas les appeler autrement. » Apostol fut menacé « des rigueurs de la loi », d’autant qu’il avait craqué, mais Ceauşescu resta néanmoins prudent, comme à l’égard de la Hongrie : « Il ne s’agit pas maintenant de nous dépêcher. » Et Elena [Ceauşescu] de rappeler l’indispensable cadre de toute décision légitime : « Nous devons informer le parti. »

Car malgré son lien direct avec le peuple et son emprise sur la hiérarchie, le chef communiste devait tamiser son charisme populiste à travers le cadre du parti : historiquement, c’était la violence stalinienne qui l’avait fait roi, avant l’émancipation nationaliste. Sans foi dans l’idéologie et dans la légitimation partisane, la séance du CPEx du 27 juin, qui décida de proposer à nouveau la candidature de Nicolae Ceauşescu au Secrétariat général du parti [10] n’aurait pas eu de sens. Son caractère mécanique et attendu, accompagné des habituelles hosannas, signifiait bien la poursuite du pacte entre le groupe dirigeant et le chef, malgré la dureté des humiliations qu’il faisait subir et la diminution des avantages des fidèles. A la question classique consistant de savoir si tous ces chefs un jour charismatiques – portés conjoncturellement par un contexte dépassé – croyaient réellement à l’aura véhiculée par l’appareil de propagande, répondent tout simplement leur mort au terme d’une lutte jusqu’au-boutiste pour faire triompher leurs convictions idéologiques. Après tout, le CC aurait pu le déposer comme le Grand Conseil l’avait fait avec Mussolini. Il faut donc imaginer Sisyphe heureux et les nomenklaturistes convaincus lorsqu’ils se donnèrent encore une fois pour maître, donc pour Secrétaire général en vue du Congrès de novembre, le même homme que vingt-cinq ans auparavant. Ce fut donc avec une foi certes inquiète, mais sans doute réelle, que Manea Mănescu [ancien Premier ministre et vice-président du Conseil d’Etat] demanda au CPEx que fût « choisi l’illustre penseur et militant politique [, … à] la gigantesque dimension de la brillante personnalité de [leur] grand guide [Conducător], à la titanesque activité révolutionnaire que le camarade Nicolae Ceauşescu développe à la tête du parti et du pays, pour l’élévation et la promotion de la Roumanie socialiste » [11].

En guise de conclusion

Le surhomme, jeune septuagénaire mais vieux révolutionnaire, diabétique dynamisé par le défi de l’Occident et l’appui lointain de la puissance chinoise, ne ménageait plus ses peines au service de son peuple qu’il menait sur la voie du bonheur à l’horizon lumineux des années 2010 [12].

C’est donc bien à un régime populiste modéré par l’autoritarisme du Parti que nous avons à faire dans le cas de Ceauşescu également, et Nicolas Trifon a raison de signaler cette lacune au sein d’un ouvrage par ailleurs complet et pénétrant.

Traian Sandu, septembre 2020

Fait suite à : Des narodniki aux coryphées du populisme post-communiste et de Le national-communisme était aussi un populisme