Pour elle, me semblait-il, la période communiste, malgré les bouleversements qui ont marqué son avènement et qui hantent jusqu’à nos jours les Roumains, prolongeait sur certains points celles qui l’ont précédée. C’est vrai que, dans mon cas, le titre de son premier livre, écrit avec Despina Tomescu, La Roumanie de Ceauşescu, pouvait être un peu trompeur. Dans sa partie, que j’ai lue avec grande attention à la sortie du livre en 1989, il s’agissait surtout de la période dont traitait sa thèse de doctorat soutenue en 1980 sous le titre « La politique française et les Roumains 1878-1913 : à la recherche d’une influence » dont la Revue des études slaves a publié le compte rendu. Ce texte m’a fait une grosse impression puisqu’il confirmait une idée qui me traversait l’esprit depuis longtemps sans en tirer les conséquences qui s’imposaient : s’agissant de la Roumanie et de son histoire, le regard de l’extérieur peut être plus pertinent que celui de l’intérieur. J’ai réalisé ainsi au passage que dans ma propre famille et dans mon entourage, ceux qui provenaient d’autres pays émettaient parfois des propos sur la Roumanie qui pouvaient choquer ou irriter sur le coup mais qui allaient se révéler justes. Et il en va ainsi du regard posé par C. Durandin, mais aussi des diplomates français, des membres des gouvernements qui se sont succédé et de tant d’autres observateurs plus ou moins avisés cités par C. Durandin sur la Roumanie bien avant l’instauration du régime communiste et ses dérives sous le règne de Ceauşescu.

« J’aime tant ma ville, Paris, ma langue, ma culture française… »

« Etrangère, je l’étais en 1967-1973, et je le suis restée », écrit-elle à propos de ses premiers séjours en Roumanie pour se documenter pour sa thèse. Le ton est ainsi donné même si elle s’empresse d’ajouter : « Etrangère, j’ai vécu à Bucarest la beauté de rencontres essentielles, mes rencontres de la fidélité » (p. 74). Parmi ses « grands amis » figurent notamment les historiens Alexandru Zub et Șerban Rădulescu-Zoner.

Plus loin dans son récit, ponctué de brèves mises en regard du passé avec l’actualité post-communiste, elle avoue ses limites :

« J’aime tant ma ville, Paris, ma langue, ma culture française, mon pays, que je me suis demandé souvent (…) quel degré d’horreur, quel seuil d’impossibilité de lutter sur le terrain en résistance en France il me faudrait atteindre pour que je prenne la décision de partir, pour que je choisisse l’exil » (p. 177).

Mais cela ne l’empêchera pas de poser un regard lucide et sans concessions sur ses interlocuteurs au temps de la Roumanie communiste tant à Bucarest lors de ses séjours depuis 1967 qu’à Paris avec les exilés auxquels elle a eu affaire et, plus généralement, sur la société civile roumaine en ce temps :

« La Roumanie se présente à moi comme une île qui s’isole au fil des années, univers séparé. Le contraste entre la raideur du discours médiocre de propagande roumaine, discours répétitif qui cerne, entrave et ligote, et l’animation des débats post-1968, à l’Ouest, était saisissant. A Bucarest, du haut de mes 27 ans alors, je n’ai abordé dans les conversations ni le statut des femmes, le divorce, la contraception, l’avortement, le respect de l’égalité des sexes pas plus que le choc pétrolier et ses conséquences. Nul débat » (p. 89).

Placée par l’Office du tourisme roumain dans l’appartement situé au centre-ville d’une famille de l’ancienne bourgeoisie hautaine et cynique en passe de quitter définitivement le pays, C. Durandin dit avoir « palpé, vingt-cinq ans après l’installation du régime communiste, la réalité physique de la lutte des classes » (p. 71).

Les questions en suspense sur le rôle de l’historien Mihnea Berindei

« Fonctionnaire française républicaine, produit d’une famille de hauts fonctionnaires qui ne se plient pas aux combines, il me manque le sens et la patience des affaires. J’ai sans aucun doute raté beaucoup de contacts humains dans la Roumanie de ma jeunesse, du fait de cette raideur d’éducation » (p. 73), écrit-elle à propos des menus trafics clandestins courants en ce temps. Mais cela vaut aussi pour ses rapports avec certains de ses confères et personnages en vue de l’exil roumain depuis les années 1970 actifs dans les initiatives de solidarité avec la dissidence roumaine. Tel est le cas du principal artisan de ce combat mené par le Comité puis la Ligue pour la défense des droits de l’homme en Roumanie, l’historien Mihnea Berindei (1948-2016), spécialiste du monde ottoman. Engagée elle-même à ses côtés en 1977, elle s’estime aujourd’hui trahie en apprenant que celui-ci avait collaboré comme informateur pour la Securitate depuis 1967, donc avant son arrivée en France qui a eu lieu en mars 1970, et jusqu’en février 1977, quand la collaboration aurait cessé. Les documents fournis à la demande de l’auteure par le Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate reproduits dans ce livre (p. 109) sont formels. Par conséquent, on peut déduire que M. Berindei était encore informateur au tout début de ce que l’on a appelé l’affaire Goma. Plusieurs questions restent ouvertes. Depuis cette date lui a-t-on confié un autre type de mission ? Et, surtout, quelle incidence pouvaient avoir ses éventuels liens avec la Securitate dans la dénonciation, dont tous les observateurs louent jusqu’à nos jours l’efficacité, des abus du régime roumain dont la Securitate était le « bras armé » ? Les documents disponibles ne permettent pas de répondre à ces questions. C. Durandin elle-même le reconnait.

Plus curieux, pourrait-on faire remarquer pour permettre au lecteur de s’immerger dans l’univers nauséabond des affaires de ce type, dans la blogosphère roumaine, très imaginative quand il s’agit de dépistage d’anciens collaborateurs de la Securitate, il n’est pas question de Mihnea Berindei. En revanche, il est de notoriété publique que son père, l’historien Dan Berindei (1923-2021), avait été recruté dès 1962. Présenté par Gabriel Andreescu comme un agent d’influence typique au service du régime, membre très estimé de l’Académie roumaine jusqu’à sa mort, il s’est distingué par ses attaques publiques dans la presse officielle contre son fils, en raison des prises de position critiques de ce dernier à l’égard du régime politique roumain.

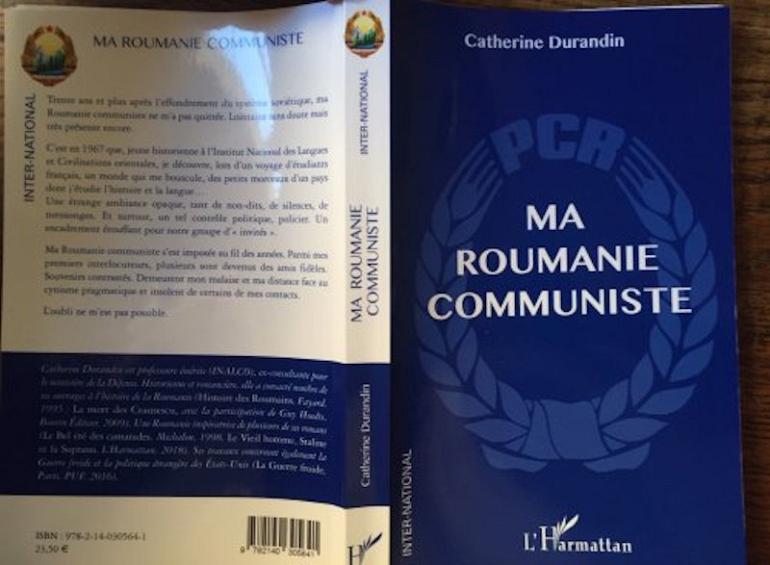

Post scriptum En passant en revue les contributions de l’historienne C. Durandin, force est de constater rétrospectivement chez elle une volonté tenace de déconstruire avec méthode les mythes sur lesquels repose l’exceptionnalisme (auto)valorisant roumain à commencer par celui des relations privilégiées franco-roumaines depuis l’avènement de la Roumanie moderne. Et c’est son grand mérite. S’agissant de son propre vécu dans la Roumanie de Ceauşescu, tel qu’il se donne à voir dans cet ouvrage, sa position semble plus mitigée. Elle relève des faits troublants qui montrent la compromission dans les années 1970-1980 de personnes auxquelles on s’attendait le moins tout en se refusant en historienne de les interpréter. En effet, cette histoire n’est pas encore écrite et il serait présomptueux de la lire à l’aune d’un autre exceptionnalisme roumain, cette fois-ci dévalorisant.