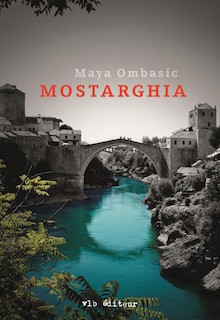

Le thème de l’exil a souvent été traité, mais il est rare de le voir évoqué avec autant d’intensité et de sensibilité que dans Mostarghia (Flammarion), de Maya Ombasic, magnifique récit d’amour filial où l’auteure québécoise s’adresse à son père, Nenad, qui n’a jamais pu se remettre de son départ de Mostar, en Bosnie-Herzégovine, au début de la guerre de 1991-1995.

« Je n’ai connu nulle part ailleurs une histoire d’amour aussi fusionnelle entre une ville et ses habitants. Est-ce dû au climat enchanteur ? À la lumière qui semble irradier des êtres et des choses ? Ou encore, à la mystérieuse Neretva couleur émeraude, qui ajoute une note tropicale dans une région sèche et difficile d’accès », écrit Maya Ombasic dans ce livre à la plume toujours légère et élégante.

Communiste, athée, étranger aux ressentiments nationaux qui couvaient, nostalgique, déjà, de l’ensemble yougoslave du temps de Tito, Nenad avait un prénom serbe et son propre père un prénom musulman, Ibrahim, ce qui nous vaut d’ailleurs quelques pages savoureuses au début de l’ouvrage sur les difficultés de l’auteure à confier le corps de son père à une communauté religieuse de Montréal avant que l’on puisse le rapatrier vers sa ville natale. Pour la paroisse croate, Nenad sonne décidément beaucoup trop serbe et on conseille à la fille du défunt de s’adresser plutôt à l’église orthodoxe grecque ou arménienne. Lorsque ces derniers apprennent que le grand-père s’appelait Ibrahim, ils l’invitent à s’adresser aux musulmans. « Même après ta mort, soupire Maya Ombasic, les étiquettes dont tu ne voulais rien savoir te poursuivent (…) Je regrette d’avoir mêlé la religion à ton décès, toi qui n’en voulais rien savoir ».

Maya Ombasic pose dès les premières pages son diagnostic sur le mal qui a rongé son père dans l’exil. « Tu n’as jamais cessé d’appartenir à cet endroit », Mostar, à cette « cité multiethnique » où, avant la guerre, « les gens se sentaient, avant tout autre chose, mostarci ».

Maya Ombasic avait douze ans lorsqu’elle a quitté la ville avec ses parents et son petit frère. Elle décrit très bien ce sentiment d’arrachement à un paradis perdu, avec ses joies enfantines « dans la vallée des arbres sucrés », la saveur des fruits, les jeux et les fous rires, les premiers émois amoureux d’avant la guerre, l’incompréhension enfin quand éclatent les premières hostilités.

La famille prend tout d’abord la direction de la Suisse où « deux mondes parallèles, celui des arrachés et celui des ancrés, se côtoient tous les jours sur les chemins étroits de la campagne genevoise. Je ressens une intense tristesse chaque fois que je passe devant une maison éclairée qui réveille en moi des souvenirs douillets ».

Mais le malaise de son père ne fait que croître et, en dépit des efforts de ses proches, Nenad ne pense qu’à regagner son pays. Maya invente même le mot de « Mostarghia », après avoir vu Nostalghia, le film du russe Andreï Tarkovski, pour décrire cette nostalgie qui « ronge les entrailles » de son père. La famille revient en Bosnie mais ils s’aperçoivent que le pays ne sera plus jamais le même et que Mostar est « désormais peuplée de veuves et d’orphelins, les femmes qui doivent subvenir seules aux besoins de leur progéniture, sont devenus des êtres de fer ».

« Tu prends conscience que nous naviguons dans un environnement malsain où la guerre n’a cessé que sur le papier. L’autre guerre, celle des mentalités et des rancunes, bat son plein puisque Mostar demeure scindée par une frontière invisible ». L’homme boit de plus en plus, fume à l’excès, désespéré d’avoir ramené ses « enfants dans un pays où tous les comptes sont loin d’être réglés ».

Maya ne parviendra pas à empêcher la descente de son père vers l’abîme, auquel elle était attachée par « un cercle d’émotions excessives, typiquement slaves, où la haine et l’amour, la tristesse et le burlesque, sont tricotés en un même sentiment comme dans les films de Kusturica. Combien de fois n’ai-je pas essayé de sortir de ce cercle pathétique ? On ne se défit pas si facilement des Balkans et de leur folie millénaire ». En dépit de son affection, l’auteure reste aussi lucide sur les épreuves imposées par Nenad à sa famille et notamment à son épouse.

Le passé ne reviendra pas et la décision est bientôt prise de gagner le Canada, cette généreuse terre d’immigration où, dès le XIXe siècle, un Irlandais par exemple, pouvait venir « en Amérique changer la cadence du destin de son clan », écrit joliment Maya Ombasic. Mais Nenad ne s’habitue pas plus au pays, inconsolable, s’enfonçant peu à peu dans la dépression. Seul un bref séjour à Cuba en compagnie de sa fille, où il pense retrouver l’idéal communiste de sa jeunesse, lui donnera l’envie de peindre à nouveau. La maladie se déclare qui l’emportera, laissant ses proches anéantis avec cette question de Maya. « Pourquoi n’as-tu pas su apprécier les matins calmes de tous les pays où nous avons vécu ? »

Le retour à Mostar pour l’enterrement de Nenad fournit les plus belles pages de ce livre, souvent traversé par une émotion et une douleur vraies, celle de toute une génération broyée par la guerre et les convulsions de l’Histoire. L’auteure constate en foulant la terre de son enfance qu’un monde est perdu à tout jamais. « Les Bosniaques, et surtout les Mostarci, sont toujours nostalgiques du passé yougoslave, quand tout le monde vivait ensemble. Mais Mostar est aujourd’hui une ville déchirée ». Nenad rêvait de « retrouver une patrie qui n’existe plus ».