Propos recueillis par Nikola Radić

1998-2023 : pour célébrer nos 25 ans, nous vous offrons 25 articles parmi les préférés de la rédaction, en accès libre. Depuis 25 ans, Le Courrier des Balkans vous informe sur toute l’Europe du Sud-Est. Pour que l’aventure se poursuive, (ré)-abonnez-vous !

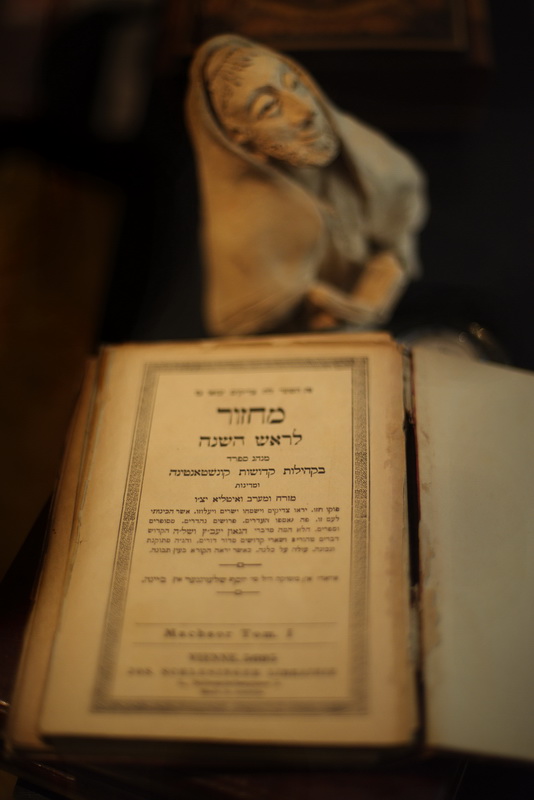

David Albahari, né en 1948 à Peć au Kosovo, est l’un des derniers « monstres sacrés » de la littérature serbe. Issu d’une famille juive, il s’initie à l’écriture dès le plus jeune âge. Sa première phase s’inscrit dans le courant postmoderniste, à l’instar de Danilo Kiš. Dans les années 1970 et 1980, il se fait connaître grâce à des recueils de nouvelles dont Le Temps familial (1973), Les Nouvelles ordinaires (1978) ou encore La Description de la mort (1982). En 1994, en pleine guerre civile en Yougoslavie, David Albahari et sa famille prennent le chemin de l’exil et s’installent à Calgary, au Canada. Dans les années 1990, c’est la consécration : avec quatre romans majeurs, L’Homme de neige en 1995, L’Appât en 1996, Ténèbres en 1997 et Goetz et Meyer en 1998, il se hisse au panthéon de la littérature (post)yougoslave.

Romancier, nouvelliste, essayiste et traducteur, David Albahari a écrit une trentaine de romans et recueils de nouvelles traduits dans de nombreuses langues et qui lui ont valu plusieurs récompenses serbes majeures (prix NIN du meilleur roman, prix Ivo Andrić ou encore prix Isidora Sekulić). Passionné de musique, fervent avocat de la légalisation du cannabis, David Albahari est l’auteur d’une œuvre protéiforme qui accorde une place privilégiée à son histoire personnelle et familiale, ainsi qu’à une réflexion sur sa judéïté.

Le Courrier des Balkans (CdB) : Lorsque vous vous êtes déclaré Juif lors de votre seconde année d’école primaire, l’instituteur vous a demandé : « Il y en a encore parmi vous qui sont en vie ? ». Quand et comment avez-vous pris conscience de votre judaïté, de votre différence et de la persécution des Juifs pendant la Seconde guerre mondiale ?

David Albahari (D.A.) : La prise de conscience de soi, de son être comme un Autre vis-à-vis de son entourage, peut être influencée par ces moments où l’on découvre que l’on est à la fois tous semblables et cependant différents. Je pense bien évidemment à Israël. Je suis parti là-bas la première fois à l’âge de treize ans. Tout le monde voulait me convaincre d’y célébrer ma Bar Mitzvah. Moi pas. J’avais l’impression que, ce faisant, je leur montrerais que je n’étais pas tout à fait comme eux. La réflexion peut paraître étrange. C’était un petit jeu d’appartenances : je, tu, nous... Une remise en question de tous les pronoms personnels. Ce n’est que plus tard que j’ai compris, comme disait Martin Buber, qu’« il n’y a que le je, le tu et personne d’autre ».

Mes parents faisaient partie de ceux qui ne dissimulaient rien à leurs enfants. Ils ne cachaient pas combien de membres de notre famille avaient été tués, ni dans quel camp. Ils s’efforçaient toujours de présenter les choses telles qu’elles étaient, mais sans pointer du doigt en disant : « C’est de leur faute ». Ils s’attendaient à ce que je le découvre moi-même plus tard au cours de ma vie.

CdB : L’autobiographie et la fiction, l’intime et le collectif ne cessent de s’enchevêtrer dans votre œuvre. Ce procédé est-il un moyen de narrer des histoires personnelles et familiales avec un certain recul ?

D.A. : Votre propos est tout à fait exact. Dès mes premiers écrits, je suis entré dans ce jeu entre le soi qui invente les histoires et le soi qui en est l’objet, et je pense que c’est resté jusqu’à ce jour dans ma prose et dans mes autres textes.

CdB : Quel rôle la littérature a-t-elle joué dans votre relation aux tragédies familiales ? Considériez-vous comme un devoir de les aborder dans votre œuvre ?

D.A. : Je ne l’ai pas ressenti comme un devoir, sinon je ne l’aurais sans doute pas fait. Il y a dans le formidable roman Voir ci-dessous : amour de David Grossman de nombreux passages sur ses parents où ceux-ci se réfèrent à « là », « là-bas », « de l’autre côté ». C’est ainsi qu’ils nommaient le lieu d’où ils étaient venus quand ils sont arrivés en Israël. Mais ils n’y étaient plus, et le petit Grossman n’a jamais réussi à percer au juste ce qu’était ce « là-bas ». C’était évidemment primordial dans leur vie, mais dès que quelqu’un ouvrait la bouche pour en parler, on le faisait taire, car c’était tabou. Pendant ce temps, lui, il voyait apparaître des chiffres tatoués sur leur avant-bras et nourrissait au sous-sol une horrible « bête nazie » qui lui expliquerait tout ce qui s’est passé dans sa vie d’enfant et dans celle de ses parents.

Je n’ai donc jamais considéré comme un devoir de parler des tragédies familiales. Saul Bellow a un jour exprimé une pensée lors d’un congrès d’écrivains. Un auteur s’est levé et lui a demandé quelles devraient être les tâches d’un écrivain. Saul Bellow a répondu : « Nous n’avons pas de tâches, seulement l’inspiration ». L’inspiration, et rien d’autre.

CdB : Écrire vous a-t-il aidé à comprendre ces événements et vous confronter à eux ?

D.A. : Je pense que oui. Je me suis rendu compte que sans la maîtrise de textes religieux ou historiques, je n’avancerais pas. Le travail sur l’histoire est lié à un travail sur soi. Je ne crois pas qu’il soit possible d’écrire un très bon roman sur l’Holocauste ou les croisades sans maîtriser au préalable une bibliographie conséquente. Même lorsque l’on invente, on arrache une part du réel et on le transforme en quelque chose de nous. C’est ce qui se rapproche le plus, à mon sens, de la définition de l’écriture.

CdB : La question de Hannah Arendt sur la banalité du mal est au cœur du roman Goetz et Meyer. Dans L’Appât, la mère du narrateur dit : « Une fois semée, la graine du mal, comme toute mauvaise herbe, reste au même endroit jusqu’à ce que s’établissent les conditions idéales pour sa germination ». Craignez-vous aujourd’hui une nouvelle germination de cette graine du mal qu’est l’antisémitisme ?

D.A. : Le germe du mal s’est toujours développé sur Terre. Il croît et s’épanouit jusqu’à la naissance d’une force du bien qui l’élimine, cette petite graine évoluée qui n’attendait qu’une chose, apporter un nouveau mal. D’un point de vue historique, nous sommes enclins à croire que beaucoup de choses sont le fruit de coïncidences, de bons ou de mauvais choix. Ainsi, les grandes luttes idéologiques entre nazis et communistes dans les années 1930, quand une bonne partie de l’Europe était sous l’influence de la droite et des nazis. Seule une petite minorité a alors essayé d’en faire voir les conséquences, avant d’être assimilée à des partisans du communisme, c’est-à-dire pires que les nazis. Je ne prétends pas que le communisme aurait dû gagner, mais il s’en est fallu de peu pour qu’il ne reste aucune trace de cette lumière qui a guidé des esprits et forces de gauche dans leur lutte pour réduire à néant ce germe de malheur.

CdB : Dans l’essai Granice (« Frontières », 2003), vous affirmez justement que « la tradition juive se fonde sur une répétition cyclique de l’Histoire »…

D.A. : Dans le judaïsme, cela existe certainement, étant donné que le calendrier juif est lunaire. C’est un système naturel, celui des saisons, une répétition perpétuelle à tel point que l’on se demande parfois comment les gens ne s’en lassent pas. Mais on y trouve toujours une nouvelle inspiration.

CdB : Quel regard portez-vous sur le rapport de la Serbie à l’héritage juif et à la culture de la mémoire de la Seconde guerre mondiale ? Un projet de loi a récemment été proposé concernant le centre mémorial Staro Sajmište. Que pensez-vous de ce type d’initiative ?

D.A. : Le rapport est ambigu, comme souvent en Serbie et dans la région. Est-ce une bonne chose ou pas ? Si l’on veut exprimer sa compassion à l’égard des victimes de l’Holocauste, pourquoi devrait-on y inclure les victimes autres que juives ? Au camp de Sajmište, des Juifs de Belgrade, de Serbie et de toute la zone d’occupation allemande ont été internés, mais on ne peut pas dire qu’ils ont péri de la même façon que les Serbes, les partisans et les tchetniks. Les Juifs ont été exécutés de sang-froid dans un camion à gaz. J’ai rencontré beaucoup de non-Juifs convaincus que toutes les personnes internées à Sajmište avaient subi le même sort. Que le camion jouait sa mélodie de la mort aux Roms et aux Serbes. Ce n’est pas vrai. Non pas qu’ils devraient être exclus d’un tel complexe mémorial, mais l’histoire montre clairement qui a le plus souffert dans ce camp et cela devrait être respecté.

CdB : Vous mentionnez le camion à gaz, élément central de votre roman Goetz et Meyer. Pourquoi était-il important de montrer que les deux sergents-chefs n’étaient que de simples exécutants, qu’ils ne faisaient qu’obéir aux ordres ?

D.A. : Je me disais que ce serait la meilleure façon de montrer comment le mal se propage à notre insu ou pas. Comme lors des épidémies, dont celle que le monde traverse actuellement, cela se produit hors de toute volonté et de tout effort de notre part. Le mal fait son œuvre. Il est lui-même son propre moteur, et peu importe le complot qu’on imagine derrière, il laissera sur son passage des milliers de morts.

Je trouvais très important de montrer que chacun peut être porteur du mal. Personne ne peut dire avec certitude qu’il ou elle ne fera jamais aucun mal. Nous avons vu tant de films, lu tant de livres sur ces âmes qui échouent face aux mécanismes du mal. Montrer au début de l’histoire un homme qui se regarde dans le miroir, comme Goetz ou Meyer, et se dit : « Je suis un type bien » puis, à la fin du livre, le retrouver incapable de dire quoi que ce soit parce que son âme s’est évaporée et qu’il n’en reste rien.

CdB : Dans L’Appât, vous écrivez que « tout départ est une mort lente », ce qui n’est pas sans rappeler Nicolas Bouvier pour qui « partir, c’est mourir un peu ». Avez-vous senti à votre départ de Serbie pour le Canada en 1994 mourir un peu de vous-même ?

D.A. : Certainement. Quelle que soit la durée du séjour, ce n’est jamais suffisant pour connaître un endroit auquel on n’est pas familier, ni pour effacer tout ce que votre vie précédente a laissé en vous. Mais la plupart du temps, on vit sa vie sans y penser. Une écrivaine au Canada m’a dit un jour : « David, je ne sais pas pourquoi vous vous inquiétez pour votre langue. Chacun a la sienne qui lui est unique. Quand vous ne serez plus là, vous ne pourrez de toute façon plus la parler ». Pour me consoler, je me dis que beaucoup de grands écrivains exilés, comme Czesław Miłosz ou Isaac Bashevis Singer, écrivaient dans leur langue maternelle.

CdB : Toujours dans L’Appât, vous abordez l’incompréhension entre Nord-Américains et Européens, l’Orient et l’Occident. Votre identité mixte juive-serbe-yougoslave vous a-t-elle facilité l’intégration dans la société canadienne, elle-même multiculturelle, ou au contraire vous êtes-vous senti multiplement étranger ?

CdB : Dans une certaine mesure, ça m’a aidé. Je pensais au départ que je trouverais au Canada à la fois plus de compréhension et d’opportunités grâce à la minorité juive de Calgary. Environ 7000 à 8000 Juifs vivent à Calgary, autant qu’autrefois en Yougoslavie, mais à l’échelle du Canada, c’est une communauté minuscule. C’est d’ailleurs une idée avec laquelle je ne me suis jamais réconcilié : je trouvais absurde de me retrouver au milieu de 7000 personnes et de prétendre que c’était une toute petite communauté. En arrivant au Canada, j’ai donc demandé de l’aide à des connaissances du Congrès juif canadien et j’ai eu droit à un jugement de Salomon : « Si quelqu’un sait se débrouiller, c’est bien David ». La situation vaut aussi bien pour les Juifs que pour quiconque issu de n’importe quel autre pays avec d’autres traditions. Si l’on est expert en mathématiques, en gaz ou en pétrole, on accède vite à des postes très bien rémunérés. Par contre, si l’on évolue dans les sciences sociales, hormis peut-être certains professeurs d’université, il n’y a pas beaucoup d’espoir. Et si en plus on arrive tard comme moi, c’est fichu.

CdB : Après de nombreuses années au Canada, vous sentez-vous ici, en Serbie, comme un « naufragé à qui aucune terre ferme ne paraît tout à fait sûre », comme vous l’écriviez en 2003 ? Ou bien vous sentez-vous chez vous à Zemun, où vous habitez désormais ?

D.A. : Je me sens bien ici, je me sens chez moi. Il est toujours bon de savoir qu’il existe quelque part un rivage. Ce virus porteur de malheur a transformé le monde : la terre paraît désormais moins ferme, et quand j’y pense, j’entrevois notre destin à tous, le sort de l’humanité, et comment l’Atlantide a été engloutie.

CdB : Comment passez-vous votre temps à Zemun ? Vous écrivez ?

D.A. : J’écris, mais je dois surmonter un obstacle de taille. À cause de ma maladie, mes doigts ne réagissent plus aussi vite qu’avant au clavier. Plusieurs de mes amis et amies m’aident à écrire, je leur dicte les textes. Danas je sreda (« Aujourd’hui, c’est mercredi »), mon roman paru il y a deux ans, je l’ai dicté en intégralité, sans préparatifs, et j’ai fait pareil avec mon dernier court roman, une fantasmagorie sur l’Afrique sans aucun rapport avec ce que j’ai écrit auparavant, car justement je voulais sortir de ma démarche habituelle. L’idée m’est venue par hasard, en écoutant Bonga, un formidable chanteur populaire angolais, mais aussi une musique que je trouve un peu démodée, car je préfère les rythmes vivants des nouveaux sons africains. Je crois d’ailleurs, soit dit en passant, que la musique peut sauver le monde... En tout cas, diverses associations me sont venues à l’esprit, comme le Mouvement des non-alignés, un mouvement politique puissant et fantastique dont nul ne savait à quoi exactement il servait ni ce qu’il faisait. Je me rappelle que jeune garçon, puis lycéen, j’aimais bien prononcer ce nom étrange, avec toutes ces syllabes. Ce sera un roman bref, mais ça me permet de m’entraîner, et puis de savoir que je n’ai pas encore tout essayé.

CdB : Compte tenu de votre œuvre, il est incroyable de vous entendre dire que vous devez vous entraîner...

D.A. : Il faut toujours s’entraîner !

CdB : Dans un entretien, vous citez comme exemples de vos grands rêves perdus l’échec du mouvement hippie, l’éclatement de la Yougoslavie et la mort du postmodernisme, que l’on pourrait tous qualifier d’utopiques. Vous êtes-vous réconcilié avec ces échecs, rêvez-vous à une quatrième utopie ?

D.A. : Je ne sais pas s’il y aura assez de temps pour une nouvelle utopie avant que ces trois-là n’achèvent de se décomposer. Mais ce virus de malheur nous a enseigné que tout n’était pas perdu. Il ne faut pas oublier les manifestations indignées contre l’ordre et le système économiques qui ont eu lieu dans des pays riches et politiquement développés ! Ces mouvements ont laissé des traces, et d’autres reprennent le flambeau.

CdB : Votre œuvre intègre souvent un niveau métafictionnel : le langage se voit relativisé, son rôle et ses limites interrogés. Vous vous référez souvent à la célèbre phrase de Wittgenstein : « Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde ». Interroger la langue à travers la littérature, n’est-ce aujourd’hui qu’une relique de l’aventure postmoderniste, ou bien est-ce d’autant plus nécessaire à l’époque de l’anglais prépondérant et des nouveaux modèles d’expression d’Internet ?

D.A. : Il y a une totale obsession des communications et des représentations visuelles de la réalité. Tant que durera cette obsession de l’image, tout ce qui concerne les mots ne pourra pas se développer. On ne peut pas tout exprimer en images. Aucune image ne peut représenter cette phrase de Wittgenstein. Je peux la paraphraser, mais elle ne peut être appréhendée qu’à travers les mots. Quant au postmodernisme, on pourrait dire qu’il se meurt, ou du moins qu’il est très faible, malgré d’occasionnelles œuvres excellentes qui, au moins de l’extérieur, relèvent du postmodernisme. Ce qui domine dans la littérature actuelle, en réponse à l’image me semble-t-il, c’est la folie des livres longs, des romans fleuves réalistes, à l’instar de Min kamp de Karl Ove Knausgård... Notre région non plus n’est pas épargnée. J’ai entendu parler d’un roman de Miljenko Jergović qui ferait environ 1300 pages... Tous ces écrivains ont un prédécesseur commun, à mon avis hélas incomparable, qui est Proust. Je me suis moi-même aventuré dans une telle absurdité avant de me rendre compte que j’étais en train d’écrire ce que j’avais déjà écrit.

CdB : Au-delà de l’accueil favorable de vos nouvelles courtes, vous avez contribué à la popularisation de cette forme à travers la traduction et les anthologies que vous avez éditées. D’où vous vient ce goût des formes concises ?

D.A. : Il s’agit peut-être de mon obsession pour des philosophes comme Ludwig Wittgenstein, des prosateurs comme Thomas Bernhard, Samuel Beckett et d’autres qui croyaient en la « contraction ». La contraction est pour moi l’acte le plus important de l’écrivain vis-à-vis du langage et de la forme. C’est ainsi que je me suis mis à raccourcir mes nouvelles avant d’arriver à une concision absolue dans Fras u šupi (« Terreur au hangar », 1984). Je pense que ce livre a été écrit sans un mot superflu. La forme à laquelle je recours le plus souvent et à laquelle je me suis presque entièrement consacré ces dernières années, ce sont les « mini-nouvelles ». Elles sont littéralement très courtes, aucune ne dépasse une page et elles doivent absolument respecter cette contrainte.

CdB : Vous parlez de Danilo Kiš comme d’un intermédiaire essentiel entre la littérature mondiale et la littérature serbe, notamment sur le plan de l’innovation formelle et stylistique. À quel point la présence en Serbie d’une telle figure littéraire, qui plus est d’origine juive, a-t-elle été importante pour vous ?

D.A. : Je le place tout en haut de l’échelle, même si je ne partage pas forcément ces opinions sur la littérature. Il était obsédé par la politique. C’était un écrivain politiquement incorrect, prêt à réagir sévèrement à tout ce qui le concernait lui-même et la liberté du système social dans lequel il vivait. Filip David et moi étions plus téméraires, nous cherchions toujours à organiser des actions, à lancer des pétitions, tandis que lui, il laissait cela de côté. Il n’aimait pas trop s’exposer, même si l’on a l’impression qu’il était très présent dans l’opinion publique grâce à ses livres magnifiques comme La Leçon d’anatomie et tous ceux qui ont suivi son conflit avec une partie du milieu littéraire et politique. Sa mort précoce fut une grande perte pour la littérature serbe et yougoslave. Pas seulement parce que certains croyaient qu’il était à deux doigts de recevoir le Prix Nobel, car cela, on l’a vu, ne veut plus dire grand-chose. Moi, j’étais favorable à l’attribution du Nobel de littérature à Bob Dylan. Mais on peut se demander : et pourquoi pas Bruce Springsteen ? Ou Džoni Štulić, du groupe croate Azra ? Sans parler des formidables chanteurs français et de tous ceux issus de traditions africaines... La liste est infinie.

CdB : Dans un entretien, vous affirmez que votre objectif est d’« écrire un texte-labyrinthe » et que vous aimez « le sentiment labyrinthique de liberté que vous donnez au lecteur et à vous-même ». Cela se traduit chez vous par l’écriture en un seul paragraphe que l’on lit quasiment d’une traite. De quoi la littérature vous libère-t-elle ?

D.A. : Je pourrais à nouveau citer Saul Bellow : « Nous n’avons pas de tâches, seulement l’inspiration ». Pour moi, écrire en un seul paragraphe signifie écrire suivant mon inspiration. Au lieu de me battre avec la question de savoir si la phrase suivante devrait figurer dans cette même partie du texte, je me bats tout de suite avec les deux-trois phrases suivantes où je vais annoncer ce que je voulais dire avec cette première phrase. Le texte est dans un perpétuel processus de création et gagne en qualité quand je le laisse errer dans l’espace, en l’occurrence la savane ou la jungle. L’écriture en un paragraphe constitue à mon avis le sommet de la prose. Ce doit être écrit de manière claire, précise, dans une langue épurée. Plus le paragraphe est long, plus l’écrivain doit faire preuve de rigueur dans la langue. Si on la laisse prendre le dessus, on aura du mal à s’en sortir. Au contraire, si on contrôle la langue dans la mesure du possible, le texte sera plus riche que ce qu’on envisageait a priori.

CdB : Vous avez traduit en serbe de nombreux auteurs anglo-saxons, comme John Updike, Vladimir Nabokov, Thomas Pynchon, Margaret Atwood… Comment vivez-vous votre travail de traducteur littéraire : un travail d’écrivain, d’acteur, voire d’imposteur, ou un travail sisyphien ? Avez-vous parfois l’impression de trahir le texte-source ?

D.A. : Vous avez indiqué avec une grande précision tout ce qu’un traducteur peut être. Mais il peut être encore beaucoup plus de choses et de personnes. Il peut être l’écrivain qu’il est en train de traduire, que ce dernier soit un homme jeune, âgé, une femme... ou un dragon. Le traducteur doit trouver un langage pour chacun. En tant qu’écrivain, je me considère davantage comme traducteur. C’est d’ailleurs grâce à mon adhésion à l’Association des traducteurs littéraires que j’ai obtenu mon statut d’artiste indépendant et je pense avoir fait un travail honnête. Seuls d’autres traducteurs peuvent juger telle ou telle traduction bonne ou mauvaise. Les écrivains, eux, ne peuvent pas dire de l’œuvre d’un collègue qu’elle est bonne ou mauvaise, car leur jugement risque d’être empreint de vanité. C’est pourquoi je me considère avant tout comme un traducteur et un écrivain libre.

CdB : Vous avez traduit en serbe le très exigeant Feu pâle de Vladimir Nabokov. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans cette traduction et quels défis avez-vous rencontrés ?

D.A. : Ce qui m’a surtout interpellé, c’est la question de savoir ce que Nabokov a commencé par écrire : d’abord le poème, et puis le commentaire, ou le commentaire suivi du poème ? Il a pu savoir par exemple qu’un mot comme Botkin deviendrait Kinbote quinze vers plus tard. Il a compté les vers... Ce sont peut-être des questions banales pour ce grand maître qu’était Nabokov, à mes yeux l’un des plus grands écrivains de tous les temps. Lolita est, et même ceux qui n’aiment pas Nabokov l’admettront, l’une des plus belles créatures artistiques jamais écrites.

CdB : Pensez-vous à la place que vous occupez dans l’histoire littéraire serbe ?

D.A. : Non, pas du tout. Il y a des choses qui se passent en dehors de nous. Le quotidien Blic a longtemps publié une liste des Serbes les plus influents dans le monde. Charles Simić et moi y figurions. Quand on me demandait un commentaire, je répondais : « Vous savez quelque chose que je ne sais pas. Si vous le dites, ça doit être vrai, car les journaux ne mentent pas ! » Je plaisantais évidemment, mais il est certain que je ne suis pas aussi influent et important qu’ils le disaient. Si je l’étais, je publierais plus de livres à l’étranger.

CdB : Vous êtes l’un des pionniers du combat pour la légalisation du cannabis en Serbie. Observez-vous des progrès sur ce plan depuis la pétition que vous avez lancée en Yougoslavie à la fin des années 1980 ?

D.A. : Je n’ai pas eu de chance. Quand je faisais partie du mouvement hippie, je rêvais de vivre quelque part comme aux Pays-Bas, où l’on descend au coffee shop au coin de la rue, on y fait ses emplettes et, de retour chez soi, on fume ce qu’on a acheté. Quand j’ai quitté le Canada, ou plutôt décidé de n’y vivre qu’une partie du temps, le Canada est devenu le premier pays au monde à complètement légaliser le cannabis. C’est ce qu’on appelle une « double malchance ». Ça pourrait être une histoire de détective. J’ai attendu mon Godot, Godot est arrivé, mais trop tard. On espère le changement et puis, quand il arrive, on n’y est plus. Ça pourrait faire, je crois, une belle chute.

Cet article est publié avec le soutien de l’ambassade de Suisse à Belgrade.