« Irina avait ce talent et cette générosité intellectuelle de faire surgir de chacun ce qu’il avait de meilleur à donner. C’est de ce rapport aux autres tout comme aux objets et à leur valorisation muséale qu’il sera question dans ce recueil de textes. »

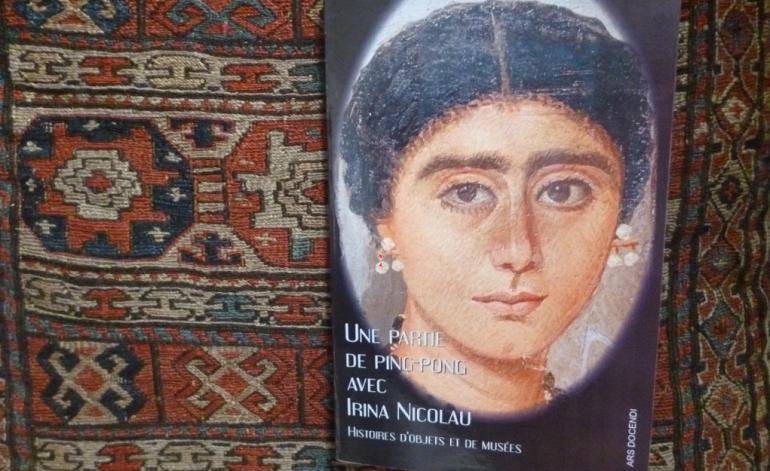

Dans un autre post, nous avons présenté la relation privilégiée de Marianne Mesnil, professeure honoraire à ULB de Bruxelles, à l’origine de ce petit livre, avec sa collègue et amie Irina Nicolau (1946-2002) cofondatrice avec le peintre Horia Bernea (1938-2001) du Musée du paysan roumain de Bucarest. (Cf.Retour sur les origines du Musée du paysan roumain).

Les textes réunis ici par Marianne Mesnil et Adina Ionescu Muscel nous permettent d’aller plus loin. Ils sont déjà parus pour la plupart, mais dans des publications dispersées. Deux, signés par la sœur cadette d’Irina, Ecaterina Şafarica, et une ancienne collègue, Ioana Popescu, sont inédits. Dans le premier, on apprend quelque chose qui risque de surprendre nombre de lecteurs et proches d’Irina Nicolau.

L’épisode iconoclaste

« L’icône de sainte Lucie est celle qui se trouve au chevet de ton lit à la maison », écrit E. Şafarica en s’adressant à son petit-fils. « Heureusement c’était une belle icône et le seul objet gardé de ceux que nos grands-parents avaient amenés de Grèce ; autrement, qui sait où elle aurait pu finir après son élan athéiste de l’époque du lycée », poursuit-elle en référence à sa sœur Irina. « C’était au début des années soixante et ce que le communisme et le matérialisme dialectique n’avaient pas réussi à faire, les amis y étaient parvenus. Ensemble, chrétiens orthodoxes et gréco-catholiques, juifs et enfants de permanents convaincus du parti communiste ont pensé que l’athéisme était la solution adéquate pour des intellectuels en devenir, un dénominateur commun avec lequel ils pouvaient s’identifier, de sorte qu’un jour, en rentrant, elle a décroché toutes les icônes des murs. Notre mère a réussi à garder avec difficulté l’icône de sainte Lucie. »

« Heureusement cela n’a pas duré longtemps et bientôt, dans sa chambre, à côté de l’icône de sainte Lucie qu’elle s’était adjugée en tant qu’aînée, apparut une icône de Maramureş, avec des coucous , conclut-elle en faisant remarquer auparavant que « c’était un épisode qu’elle préférait laisser dans l’ombre d’où il était sorti. » [1]

Cet épisode n’a pas manqué de m’intriguer, d’abord pour un raison personnelle, plutôt anecdotique, qui ne mérite pas que l’on s’y attarde [2], et surtout pour la raison de fond que voici, en quelques mots. Si l’on s’accorde unanimement sur le caractère novateur, non conformiste, d’aucuns diraient d’avant-garde [3], révolutionnaire même, du projet muséal auquel on associe Irina Nicolau - et dont le principal inspirateur demeure le peintre Horia Bernea, on ne saurait perdre de vue le parti pris religieux, chrétien orthodoxe, émouvant dans sa naïveté mais conservateur et réactionnaire en fin de compte, tel qu’il se donne à voir à travers la multitude de croix en pierre qui entourent la petite église en bois située dans le jardin du musée, dans la nature des objets exposés dans les salles, surtout pendant les premières années, ainsi que dans le discours qui les accompagne et qui se décline parfois dans les publications du musée. On ne peut pas non plus ne pas s’interroger sur la portée du choix de la figure paysanne, dont l’idéologie nationale roumaine a usé et abusé à souhait avant que les communistes ne fassent de même, de façon tout aussi cynique, avec celle de l’ouvrier. Surtout quand on pense qu’il s’agit d’une institution couronnée en 1996 par un prix prestigieux, l’European Museum of the Year, gage en quelque sorte de son ouverture sur le monde moderne. Là-dessus, M. Mesnil est formelle :

« De fait, par le détour d’une « révolution esthétique », l’artiste Bernea réussit cette performance qui consiste à faire entrer le Musée du paysan par la grande porte, dans l’ère de la postmodernité, tout en le maintenant dans la continuité d’une idéologie national paysanne. Nous nous trouvons face à une « révolution stylistique » qu’opère l’artiste Bernea, plus qu’à un changement de discours ethnographique. » [4]

Horia Bernea : « Face à un monde en décomposition… »

Je ne saurais me prononcer sur H. Bernea. Le Musée qu’il a fondé est en quelque sorte l’œuvre majeure, ultime, totale, de cet artiste dont les peintures contiennent comme motif récurrent le linceul. Dans le même temps, ses professions de foi ne laissent pas trop de doutes :

« Il existe un danger, par rapport auquel nous sommes en synchronie avec l’Occident : la perte de l’identité, l’oubli de nos racines profondes. Face à un monde menacé de décomposition, contraint de renier les repères fondamentaux de son existence, l’artiste, l’homme de culture en général, doit participer au sens du sacrifice qui a délivré le monde. Il doit le « sauver. » [5]

Tout ceci est assez confus mais, l’un dans l’autre, le jugement porté par M. Mesnil sur la « performance » de H. Bernea me semble juste. S’agissant de I. Nicolau je serais en revanche plus réservé. Cela pour une raison assez simple : sa démarche à elle est indissociable d’un contexte particulier, la Roumanie des années 1990, elle investit avec passion le réel, cherche à avoir prise sur lui, sur le champ si possible, s’insurge contre ce réel quand il renvoie à un passé qui a du mal à passer. Dans le même temps, elle ne fait rien pour imposer ses convictions, les instituer, ne cherche guère à en faire un étendard. Elle s’avance avec une authenticité, une spontanéité, une intelligence et une envie d’agir sur le présent et de régler ses comptes avec le passé telles qu’elle échappe aux tendances lourdes qui traversent les milieux intellectuels et artistiques auxquels elle appartient de fait. Sans doute partage-t-elle certaines convictions et références conservatrices parfois franchement fondamentalistes d’autres fois en phase avec le libéralisme le plus exubérant, mais on ne saurait pour autant l’y associer durablement.

Pour ceux qui l’ont côtoyée, lu ou suivi dans ses initiatives, elle fait plutôt figure d’icône des années 1990 avec tous les espoirs nés au cours de cette décennie mais aussi avec les contradictions alimentées par les bouleversements qui l’ont marquée.

Le musée comme champ de bataille

Sur cet aspect, le petit livre qui vient de paraître est édifiant, qu’il s’agisse des dires de I. Nicolau elle-même ou du portrait qu’en dresse M. Mesnil et I. Popescu à propos de l’exposition qu’elles avaient organisée à Treigne, en Belgique, en 1997. Le livre comprend notamment un long papier publié par I. Nicolau en 1994 sous le titre « Moi et les musées du monde » dans lequel elle fait l’éloge du musée « mère », qui révèle à l’enfant le monde des objets, opposé au musée « père » qui l’abreuve d’explications [6], s’inquiète du « danger qui guette le musée, celui de devenir une annexe du tourisme » [7] et critique les écomusées : « Nés des frustrations, ils produisent des frustrations, ils se veulent un miroir pour la communauté qui les gère. Mais combien de temps peut-on se mirer ? Et puis combien de ces miroirs gardent leur bonne foi ? Il y a des miroirs menteurs comme celui de la vilaine reine, qui reflètent perpétuellement des visages jeunes et beaux. » [8] Les charges les plus dures sont dirigées contre le passé communiste, encore récent, nous sommes en 1994 :

« Je prétends que le musée dans les pays de l’Est a la chance de pouvoir repartir de zéro et que, pendant les premières années, il aura un rôle civique à jouer, il ne pourra pas agir sans parti pris – serein et indifférent - mais il devra devenir un champ de bataille, un spectacle avec torches, dynamite, barricades. Quelqu’un m’a interpelée pour me faire renoncer au mot dynamite, même à l’idée d’une intervention brutale qui risque de détruire ce que le communisme a bien fait. Je lui ai répondu que si j’avais été une Juive sortie d’un camp nazi, il n’aurait pas essayé de me convaincre de l’utilité des routes que les nazis avaient bien construites. » [9]

Enfin, après avoir estimé que le Musée du paysan roumain a joué ce rôle, elle s’interroge : « est-ce que le musée contestataire peut survivre à la période de transition que connaît la société roumaine actuellement ? » [10]

C’était en 1994, et elle ne semblait déjà pas trop rassurée. En effet, dans un sens, les choses allaient se dégrader par la suite. Peu après H. Bernea, elle décède aussi, et huit ans plus tard, de retour à Bucarest, M. Mesnil s’interroge à son tour : « Serait-ce qu’après cette période de ‘’tous les possibles ‘’ qui a suivi la chute de Ceausescu on en était arrivé à la ‘’Restauration’’ ? » [11] Plutôt que de « Restauration » - c’est un grand mot, pour en parler il faudrait s’entendre sur la nature de la révolution à laquelle elle aurait mis un terme -, il s’est agit d’une mise au pas, d’une normalisation, les affaires relevant de la gestion l’emportant de loin sur recherches novatrices et sur l’envie de poser un regard critique sur le monde. Le contexte a changé aussi, les églises ont poussé comme des champignons, la croix est désormais partout, pour reprendre le « mot d’ordre » de l’exposition sur ce thème du début des années 1990 [12], des paysans poupons et leurs moitiés en tenue traditionnelle revue et corrigée au goût du jour chantent et dansent au grand bonheur des spectateurs de plusieurs chaînes de télé, les objets et produits artisanaux ont la côte, et on en fait la promotion aussi dans les locaux et le jardin du Musée du paysan roumain. Ceux qui s’y rendent pour faire des courses à la Saint Nicolas, à Noël à la Saint Georges, etc., sont d’ailleurs sensiblement plus nombreux que les visiteurs des salles d’exposition, tandis que le club et le restaurant du musée sont toujours bien remplis, assurant également une rentrée d’argent non négligeable à l’institution. La contestation, dans les termes dans lesquels était portée par I. Nicolau au début des années 1990, se retrouvait fatalement en porte à faux dix ans plus tard. Aurait-elle continué sur sa lancée en s’attaquent désormais aux nouveaux problèmes auxquels nombre de Roumains sont confrontés ? Aurait-elle trouvé des moyens plus percutants que la condamnation rituelle du communisme d’antan pour en assurer une mémoire critique parmi les nouvelles générations qui ne l’ont pas connu ? On n’en sait rien, en tout cas il n’en est plus vraiment question de ces choses-là au Musée du paysan roumain et dans la Roumanie de nos jours en général.

« L’ethnologue est un voyageur aux semelles de miroir… »

« Mais qu’est-ce qui peut bien pousser les gens sur les routes ? La misère, les épidémies, les guerres, les génocides, les catastrophes naturelles, un pèlerinage, une cure, le compagnonnage, le commerce, la diplomatie, l’éducation, le tourisme, le journalisme… Et l’ethnologie.

Les uns partent sans espoir de retour. Les autres s’en reviennent. Généralement les ethnologues en reviennent (à moins qu’ils ne décident d’épouser leur terrain).

L’ethnologue est un voyageur aux semelles de miroir qui rêve à un pays de nulle part qui existerait quelque part… » [13]

Ce beau passage de la contribution intitulée « Les expositions ne tombent pas du ciel » (1997) nous permet de faire la transition vers l’autre volet de la démarche de I. Nicolau, ses écrits sur les Aroumains. Au nombre de trois, ils occupent une place de choix dans son œuvre publié, comme l’indique la bibliographie rédigée par M. Mesnil à la fin de son livre. Deux d’entre eux ont joué un rôle décisif dans le renouveau de l’intérêt pour la question aroumaine. Il s’agit de sa communication sur les « Caméléons des Balkans » parue en français en 1993 [14], et du livre Haide bre ! incursiune în lumea aromânilor paru en roumain en 2000, traduit peu après en français par M. Mesnil, sous le titre Vagabondage à travers les Balkans : incursion subjective au pays des Aroumains [15].

C’est tout à fait par hasard, de passage par Bucarest, que j’ai appris qu’une « journée de la Pita » allait avoir lieu au Musée, à la saint Démètre, en octobre 1999, et c’est ainsi que je j’ai connu I. Nicolau, l’organisatrice, et puis m’entretenir brièvement avec elle sur le sujet qui nous tenaient tant à coeur, les Aroumains. Le pragmatisme et l’efficacité dont elle a fait preuve tout au long de cet événement au cours duquel elle incitait les nombreux participants de mettre en veilleuse leurs divergences pour proposer des actions, des initiatives, m’ont fascinés. Rétrospectivement, je me dis que sa disparition, un an après, a dû être ressentie par tous ceux que j’avais côtoyé en cette occasion comme une grande perte.

Puis, il y a autre chose, j’ai comme l’impression qu’avant de partir I. Nicolau a peut-être trouvé, en remontant sur les traces laissées par les Aroumains de la lignée de son père, ce « pays de nulle part » auquel rêvent les voyageurs...

Nicolas Trifon, juin 2017