Les récentes informations parues dans la presse bulgare ne laissent pas trop de doutes : la philologue, psychanalyste et romancière Julia Kristeva (J.K.) aurait collaboré au début des années 1970 avec des agents de la Darzhavna Sigournost [Sécurité d’Etat]. Cela ne fait pas d’elle une agente secrète ni une espionne mais bel et bien une collaboratrice parmi tant d’autres. Il ne s’agit d’ailleurs pas de rapports écrits, de toute manière une partie des archives avaient été détruites en 1990, mais de propos rapportés par des agents sur le profil politique aussi bien d’étudiants de J.K. à Jussieu, que de Bulgares émigrés ou de célébrités intellectuelles parisiennes de son entourage, à commencer par l’écrivain Philippe Sollers, son époux depuis 1967.

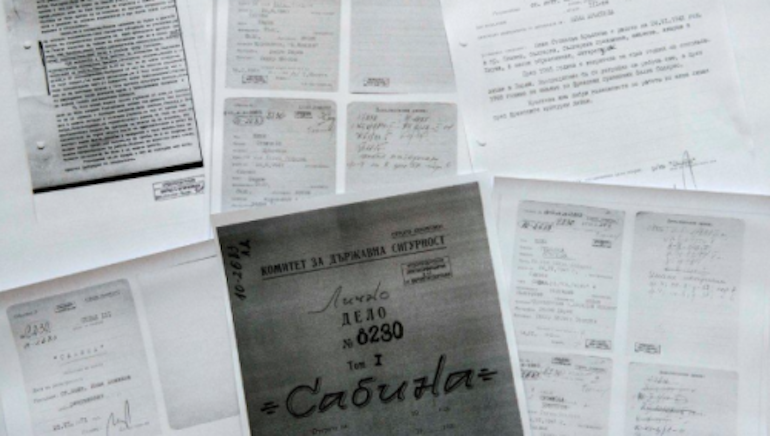

Surpris par l’apparition de nouveaux foyers de tension, au Proche-Orient par exemple, et par des dynamiques révolutionnaires qui depuis mai 1968 semblaient leur échapper, les services secrets des pays du bloc soviétique cherchaient à comprendre, avec les moyens dont ils disposaient… En somme, les informations ainsi recueillies étaient très variées et souvent plutôt anodines. Circonstance aggravante, tout de même, J.K. les a livrées non pas en Bulgarie mais en France où elle s’était installée après son arrivée fin 1965 avec une bourse attribuée par l’État français. La collaboration a duré de 1971 à 1973 mais la « source » a été relancée à plusieurs reprises jusqu’en 1978. Le fait qu’elle ait signé avec Philippe Sollers une pétition en 1972 critiquant l’invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968 avait quelque peu intrigué les agents traitants qui, de toute façon, avaient déjà noté le faible intérêt que présentaient les informations transmises par Julia Kristeva alias Sabina, née à Sliven, en Bulgarie, en 1941.

Une stratégie personnelle pour protéger sa famille

Pour faire saisir la nécessité de telles précisions, il faut rappeler l’extrême diversité des statuts des « sources » et des situations qui pouvaient se présenter à l’époque communiste en matière de délation et de dénonciation, de collaboration active ou passive avec les organes de sécurité, sous pression ou volontaire, par appât de gain ou par conviction. Presque trois décennies sont passées depuis l’implosion des régimes communistes, et les amalgames favorisés par cette diversité continuent d’empoisonner la vie sociale et politique à l’Est. Tous les cas de figure ne se valent pas et on peut estimer que celui de J.K. est plutôt inoffensif pour ce qui est des conséquences sur le plan humain puisque les informations recueillies ne portaient pas nécessairement préjudice aux personnes concernées. Il n’en va pas de même sur les plans intellectuel et politique dans la mesure surtout où l’« affaire » concerne une figure de la gauche intellectuelle française depuis les années 1970, icône du féminisme nord-américain, commandeur de la Légion d’honneur, prix Vaclav Havel et Hannah Arendt.

Tout porte à croire que sa collaboration procédait d’une « stratégie personnelle pour protéger sa famille », comme l’a indiqué ces jours-ci Koprinka Tchervenkova, une ancienne dissidente anti-communiste, à la radio bulgare. Pour sa part, l’agent Antonov faisait remarquer probablement avec raison en 1976 « qu’il est évident qu’elle veut faire venir ses parents, mais essaie d’agir à sa manière caractéristique - obtenir quelque chose sans rien nous donner en échange ».

Les media bulgares ne manquent pas de faire aujourd’hui le rapprochement avec les positions de gauche adoptées par J.K. publiquement en France, alors qu’elle fournissait des renseignements sur les membres de son entourage et de ses proches, également de gauche. Ils signalent un entretien accordé à Jean-Paul Enthoven paru sous le titre « Julia Kristeva : à quoi servent les intellectuels ? » dans le Nouvel Observateur daté du 20 juin 1977 (pp. 98-134) [1]. Dans cet article, après avoir répondu par la négative à la question si elle militait en Bulgarie, elle poursuit ainsi : « Cela dit, j’avais une activité de témoin qui adhérait : loin de considérer - comme Soljenitsyne ou Boukovski - que le socialisme était une hypothèse impossible pour l’Occident, je pensais et je pense au contraire qu’il était et qu’il est une éventualité certaine et, à partir de là, un interlocuteur inévitable ». Toujours dans cet entretien on apprend, qu’elle avait été « compagnon de route » du Parti communiste français avant mai 1968.

Un engagement politique limité et circonstanciel

En 1974, elle fait partie d’une délégation d’intellectuels français de la revue Tel quel autour de Roland Barthes qui visite la Chine, pays à peine sorti de la révolution dite « culturelle ». Au retour, elle rédige dans un langage particulièrement sophistiqué truffé de formules chocs extraites du Petit livre rouge un portrait élogieux de Mao et de sa politique. Dans la nouvelle préface de la réédition en 2001 du livre paru en cette occasion, elle se présente comme une « victime du communisme, nullement séduite par le communisme chinois comme les jeunes Occidentaux » (Des Chinoises, p. 8). « Ma vie en Bulgarie ne faisait pas de moi une maoïste fervente (...) L’attrait qu’exerçait la pensée chinoise sur Philippe Sollers et ses amis ne pouvait que me contaminer, consignera-t-elle dans ses mémoires (Je me voyage, Paris, 2016, p. 76-77). D’ailleurs, comme l’indique Qingya Meng, auteure d’une thèse soutenue l’année dernière sur le voyage de l’équipe Tel quel en Chine, « dès son retour de Chine, [elle] abandonne le combat politique maoïste et s’engage dans la voie de la psychanalyse qu’elle ne quittera plus jusqu’à ce jour ».

Tout indique que son engagement politique était limité et circonstanciel. « Mme Kristeva a été associée de fort près au mouvement théorique des années soixante-soixante-dix », faisait remarquer Angelo Rinaldi dans L’Express daté du 15 mai 1976. « Elle fut la muse d’un groupe qui s’était approprié la ‘modernité’, dissimulant, derrière le vacarme et des écrits pas tous inintéressants, l’éternel ‘Pousse-toi de là que je m’y mette’. (…) Mme Kristeva ressemble en tout cas aux cousines de Proust, percluses de snobisme, consumées d’arrivisme. »

À noter que dans le contexte de l’époque, marquée par l’hégémonie de la gauche sur le plan culturel, cette chronique venant d’un critique littéraire plutôt de droite ne pouvait pas troubler la poursuite de la carrière intellectuelle de J.K., ponctuée d’ailleurs par des contributions remarquables dans divers domaines. Toujours à la lumière des récentes révélations fournies par la commission bulgare de lustration, les medias français n’ont pu s’empêcher de faire le lien avec un épisode du roman Le septième langage (2015) dans lequel Laurent Binet imagine une histoire dans laquelle Roland Barthes n’était pas mort fauché accidentellement par une voiture, mais assassiné suite à un complot. Julia Kristeva est présentée comme une espionne à la solde de la Bulgarie. En effet, Roland Barthes est mort en 1980 alors que deux ans plus tôt, piqué par le « parapluie bulgare », l’écrivain dissident Georgi Markov succombait à ses blessures.

Julia Kristeva, agente cosmopolite de l’hyène capitaliste ?

Avant d’avancer quelque conclusion que ce soit, il est indispensable de prendre en compte le regard posé par J.K. elle-même sur son passé « politique » en rapport avec la Bulgarie. On peut consulter en ligne sur son site officiel un texte intitulé « Comme un polar métaphysique » portant la mention : « version revue et corrigée par l’auteur d’un entretien paru dans Regards » qui contient un certain nombre d’éclaircissements. Le texte n’est pas daté. Il ressort du dernier paragraphe dans lequel elle rend hommage à la « nouvelle direction féminine et bulgare » de l’Unesco, qu’il est paru en 2009 ou peu après, quand Irina Bokova a accédé à la tête de l’Unesco.

Membre de la direction du Parti socialiste (ex-Parti communiste), cette dernière est la fille de l’ancien rédacteur en chef du journal du parti Rabotnitchesko Delo, tandis que Regards est une publication de sensibilité communiste, ce qui semble indiquer que J.K. a conservé certains liens avec les circuits (ex-)communistes. On apprend dans cet entretien que, à la veille de son départ, J.K. avait accompagné comme interprète de français et de russe dans leurs déplacements en Bulgarie Waldeck Rochet et Youri Gagarine et qu’elle avait fait paraître dans la revue de l’Union des écrivains, « publication assez élitiste, avec une certaine liberté de ton », un compte rendu favorable à un recueil de textes publié « en 1963 ou 1964 par un journaliste communiste et ancien partisan » sur le thème de la déstalinisation initiée en URSS. Ceci lui avait valu « un article virulent du genre ’Julia Kristeva, agente cosmopolite de l’hyène capitaliste’ » dans Rabotnitchesko delo. Après son installation en France, elle ne réussira que grâce à l’appui de Chaban-Delmas à faire venir ses parents en visite chez elle. Auparavant, ces derniers s’étaient heurtés à un refus catégorique sous prétexte que : « Votre fille et votre gendre appellent à la Révolution ; ils diffusent la Cause du peuple aux coins des rues… » Elle y retournera pour présenter son fils à ses grands-parents puis, en janvier 1989, en compagnie de François Mitterrand en visite officielle. Enfin, en septembre de la même année, elle s’y rendra pour enterrer son père, qu’elle n’avait pas réussi faire hospitaliser en France malgré « l’aide de l’Elysée ». A cette occasion, elle raconte : « J’avais quitté la Bulgarie la veille de Noël 1965. C’était un temps de démocratisation : le ‘dégel’, comme on disait alors. J’avais gardé le souvenir d’un pays fier d’avoir inventé l’alphabet slave, fier de sa culture, de ses artistes, de ses intellectuels qui, malgré l’oppression, menaient des recherches passionnantes, une véritable vie de l’esprit. Depuis des siècles, les Bulgares avaient investi la culture pour faire face à l’occupation ottomane. Chemin faisant, ils avaient construit des relations apaisées avec les diverses communautés ethniques et religieuses qui peuplent les Balkans : les musulmans, les juifs… Et bien, tout au contraire, en septembre 1989, je ne reconnaissais plus mon pays. Des queues épouvantables s’allongeaient devant les magasins... »

De retour, pour enterrer sa mère et recevoir par la même occasion le titre de doctor honoris causa de l’Université de Sofia en 2002, elle dresse un tableau très sombre de la situation : « le communisme a failli, la mafia gagne sur tous les terrains », on assiste à une « déferlante nihiliste ».

« Ce qui est à blâmer dans le cas de Julia Kristeva, c’est moins ce qu’elle a fait que ce qu’elle n’a pas fait ! »

Sans doute, les zones d’ombre ne manquent pas dans ce récit revu par l’intéressée qui contient par exemple certaines approximations douteuses. Il faudrait cependant en tenir compte ne serait-ce que parce que les récentes révélations ouvriront la voie à d’innombrables débats et scenarii en Bulgarie et ailleurs.

D’aucuns ne manqueront d’associer la collaboration de J.K. avec la police politique communiste bulgare à son adhésion aux idées de gauche [2]. D’autres feront tout pour les dissocier. D’autres encore considéreront comme non significatives pour le cursus intellectuel de l’auteure tant ses accointances avec la police politique que son engagement politique communiste, maoïste, puis, plus largement, socialiste.

Ces trois pistes risquent de conduire à des conclusions peu convaincantes. Ce qui est à blâmer dans le cas de J.K., me semble-t-il, est moins ce qu’elle a fait que ce qu’elle n’a pas fait. Chercher à conserver les liens avec sa famille n’a rien de répréhensible en soi, même si ceci est discutable moralement en raison des moyens utilisés. S’aligner sur le PCF puis sur des partisans de Mao dans un pays comme la France, pourquoi pas, quand bien même c’était le fait d’une ressortissante d’un pays communiste ? En revanche, politiquement et intellectuellement, on ne peut passer outre ce qu’elle n’a pas fait, à savoir ce qu’elle s’est refusée de faire et ce qu’elle a préféré taire. En effet, force est de constater qu’elle n’a pas tenté de penser les réalités et la problématique des pays du socialisme dit réellement existant, alors qu’elle l’a fait à plusieurs reprises avec méthode et fougue pour le système en vigueur en Occident.

Elle semble avoir délibérément écarté toute tentative de dépasser, dans la perspective d’une analyse critique, les catégories marxistes-léninistes apparentées à la déstalinisation khrouchtchévienne et ne pas avoir tiré les leçons de l’échec du « dégel ». Elle le suggère dans l’entretien au Nouvel Observateur. « La rationalité marxiste a baigné toute mon adolescence », se confesse-t-elle en reconstituant son parcours, avant d’évoquer à plusieurs reprises le « dégel » et les espérances qu’il a suscitées. Les considérations sur le monde qu’elle a quitté à l’âge de vingt-cinq ans s’arrêtent au constat de l’échec du dégel. Le corollaire de son refus d’aller plus loin est le silence qu’elle a observé par la suite vis-à-vis des injustices propres aux pays du bloc soviétique. En France, même certains communistes sont allés plus loin qu’elle dans la dénonciation de ces injustices et dans l’intérêt porté au long cycle de contestation commencé dans la foulée de la déstalinisation de 1956 et qui aboutira à l’implosion des régimes communistes en 1989.

Plutôt que l’engagement politique à proprement parler de J.K., somme toute limité, c’est l’ambiguïté qu’elle a entretenue à son sujet qui pose problème. Dans l’entretien de 1977 elle se livrait déjà à un exercice d’évitement d’une subtilité telle qu’il finit par réduire au silence tout lecteur qui chercherait à tirer au clair ce qu’elle dit à propos tant de son parcours politique et intellectuel bulgare que de notions telles que la dissidence, l’exil, le communisme… Tout est bon pour ne pas assumer entièrement la responsabilité de l’engagement prôné par l’auteure elle-même, avec l’assurance et les arguments d’une intellectuelle imbue de son appartenance à l’élite, une élite présentée en l’occurrence comme une sorte d’avant-garde. Aussi, à confronter cet entretien de 1977 avec celui revu et corrigé de 2009, force est de constater que J.K. se contredit assez peu pour l’essentiel. Par ailleurs, il convient de faire remarquer que la critique du régime bulgare d’avant 1989 est des plus mesurées comparée aux propos de l’auteure sur la « déferlante nihiliste » qui s’en est suivie. Une exception tout de même, le très beau roman noir publié en 1991, Le vieil homme et les loups, écrit en écho à la mort de son père, dans lequel elle amorce une mise à nu des mécanismes qui détruisent l’individu. « Les régimes totalitaires sont un exemple paroxystique de cette criminalité sous-jacente à toute société, quand elle oublie l’homme et la femme, au singulier », écrit-elle à ce propos.

Quand on pense à tous ces intellectuels venus de l’Est qui se sont engagés dans les voies d’un anticommunisme suffisant et agressif ou encore à ceux qui se sont gardés de prendre position, dégoûtés par la politique ou par précaution, tel Tzvetan Todorov, qui a évolué dans des milieux professionnels proches de ceux fréquentés par J.K., on peut se dire que l’engagement de cette dernière était un acte courageux et non-conformiste et qui aurait pu porter tort à sa carrière. En réalité, c’est tout le contraire qui s’est passé, puisque, loin de constituer un handicap pour une carrière comme la sienne, l’engagement auprès de la gauche communisante dans les années 1970 constituait un atout. Prendre ensuite ses distances avec cet engagement en raison de l’évolution de la situation à l’Est aurait pu l’obliger à se dédire, à s’exposer aux critiques concernant le rapport entretenu auparavant avec son pays d’origine, bref à nuire au profil qu’elle voulait entretenir. Elle était donc d’autant moins disposée à prendre de tels risques que son silence et ses engagements antérieurs ne portaient pas à conséquence aux États-Unis où elle avait acquis une notoriété considérable depuis les années 2000. En effet, préoccupés surtout par la critique de l’impérialisme de leur propre pays, les milieux académiques de gauche, son public, sont moins perméables à la critique du système de type soviétique. Pour ce qui est de la France, force est de constater que si le maoïsme a disparu depuis belle lurette, si le PCF a vu son influence décliner, les carrières intellectuelles que ces courants politiques ont pu favoriser au temps de leur splendeur n’ont pas connu les mêmes vicissitudes. Pourtant, au moins l’une d’entre elles, celle de Julia Kristeva, a fini par être rattrapée à son tour par une banale affaire d’espionnage.