Texte : Philippe Bertinchamps | Photos : Marija Janković

Cet article est le quatrième volet d’une série de reportages sur la mémoire « à demi-oubliée » des Juifs des Balkans, des reportages publiés avec le soutien de l’ambassade de Suisse à Belgrade.

« Quelle énigme ! » Rudolf Klein est né à Subotica, une ville magyare aux confins septentrionaux de la Serbie, tout près de la frontière hongroise. Professeur d’architecture à l’université Szent István de Budapest, il est l’auteur d’un ouvrage sur les synagogues en Hongrie de 1782 à 1918, depuis l’Édit de tolérance de l’empereur Joseph II jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale et la désintégration de la monarchie austro-hongroise. Une somme magistrale qui répertorie et catégorise des centaines d’édifices dans les villages et villes de Hongrie, Slovaquie, Transylvanie, Voïvodine... Les synagogues d’Europe centrale, des plus humbles aux plus superbes, n’ont donc plus de secrets pour lui. Sauf une, justement, non loin de sa ville natale : celle d’Apatin, une localité d’une quinzaine de milliers d’habitants sur la rive gauche du Danube, en Bačka occidentale, à quelques encablures de la Croatie.

Cette modeste synagogue rectangulaire construite en 1885, Rudolf Klein en a identifié le type architectural, burgher ou « bourgeois », et la décoration extérieure, Rundbogenstil ou néo-romane. Mais c’est dans son sanctuaire qu’elle dévoile son secret : une fresque au plafond représente la voûte azurée du firmament où les Tables de la Loi, ornées d’un rameau d’acacia, émergent au-dessus d’épais nuages. « Je suis l’Éternel… » Une œuvre en stuc dans le genre pompier comme on en trouve à foison dans les églises néo-baroques tout alentour en Voïvodine. Or voilà : pour déchiffrer les paroles inscrites en hébreu, il faut les regarder dans un miroir. Et ça, quelles que soient les interprétations que l’on donne des Écritures, c’est pour le moins inattendu, voire bizarre, limite hérétique – même pour des rabbins qui se revendiquaient du judaïsme « néologue », par opposition à la tradition orthodoxe, plus traditionnelle et conservatrice. « Les rabbins ont toute latitude de choisir le style d’architecture de la synagogue et de la transformer à leur fantaisie », explique Rudolf Klein. « En revanche, l’aménagement intérieur reste sacré. C’est très codifié. Aussi libéraux et progressistes fussent-ils, les rabbins d’Apatin ne pouvaient pas se permettre de prendre ce genre de liberté. On voit également que le peintre n’était pas familier avec l’alphabet hébreu. Son trait de pinceau hésite. Qui a eu l’idée de commander cette fresque ? Qu’est-ce que cela signifie ? Je n’en sais rien… C’est un drôle de mystère ! »

Au premier abord, rien n’indique que cet ancien temple situé un peu à l’écart du centre-ville fut une synagogue : sur le fronton au-dessus de la façade pourvue de deux fenêtres en ogive, pas d’étoile de David, mais une croix chrétienne. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’édifice fut racheté à la communauté juive de Yougoslavie par la congrégation baptiste d’Apatin, elle-même aujourd’hui disparue. Dans la cour intérieure pavée, la vigne grimpe le long de la treille, l’Othello, un cépage noir presque oublié du XIXe siècle qui donne un vin rouge au goût foxé. Les bâtiments se composent, outre du temple (où un mikvé, ou bain rituel, a été installé), d’un abattoir rituel, d’une salle de classe et de l’appartement du rabbin.

Une inscription en hongrois et l’autre en serbe sont accrochées sur le mur du fond : « Nous répandons les paroles du Christ en croix ». « Deux vieilles filles baptistes de la minorité magyare ont continué d’entretenir les lieux après que le temple a fermé dans les années 1970, faute de fidèles. » Boris Mašić est le président de l’association Adam Berenc, un prêtre allemand d’Apatin qui a résisté au nazisme et survécu à la Gestapo, et le coordinateur de Donauschwaben Villages Helping Hands (DVHH), une ONG qui collecte les chroniques des « Souabes du Danube », ces paysans-soldats venus exploiter la plaine de Voïvodine au tournant du XVIIIe siècle sous l’impulsion des Habsbourg. « Comme beaucoup d’enfants catholiques, mes arrières-grands-parents, d’origine allemande, ont suivi l’enseignement primaire à la synagogue. C’était une question de prestige. Les écoles juives étaient réputées les meilleures, on y enseignait même l’astronomie. »

À force d’écumer caves et greniers à la recherche de livres anciens écrits dans l’alphabet gothique, hébreu ou latin, ce bibliophile amateur (il a accumulé de plus de 60 000 volumes, pour la plupart des ouvrages liturgiques) est devenu le gardien de la mémoire des Souabes, des Juifs et des baptistes hongrois, trois communautés qui formaient jadis la population d’Apatin. « Dans les années 1990, alors que la guerre faisait rage en Croatie, le temple a servi d’entrepôt d’aide humanitaire aux réfugiés serbes. Il y avait des montagnes de vêtements… Puis, quand les deux dernières baptistes se sont éteintes, j’ai demandé à la congrégation de me confier les clefs. »

En 1940, Apatin ne compte pas plus de 61 Juifs, soit quinze familles. Une toute petite communauté dans une ville d’environ 17 000 habitants en grande majorité allemands. Apatin, qui se situe pile au milieu du tracé du Danube, est alors une agglomération industrielle prospère : un chantier naval, une trentaine d’usines, dont une brasserie (Apatinska pivara, créée en 1756 et toujours en activité), des briqueteries, des filatures ou encore des fabriques de chaussures… Les produits remontent le fleuve pour être exportés à Budapest, Vienne et au-delà en Europe. Apatin est aussi une cité culturelle riche d’une tradition musicale qui remonte au XVIIIe siècle, avec le facteur d’orgues Kašpar Fišer et l’atelier d’instruments à vent de la famille Horn. Les communautés allemande et juive entretiennent des relations d’intérêt bien entendu. « Une cohabitation normale, et même amicale », assure Boris Mašić. Selon Rudolf Klein : « Les Allemands possèdent le savoir-faire, les Juifs détiennent les capitaux ». Dans cette zone qui fut longtemps intermédiaire entre deux empires, les doctrines, les religions sont plus tolérantes. L’antisémitisme n’est guère virulent, mais il est latent. Suivant la formule de l’ancien ministre hongrois de la Justice Ferenc Deák (1803-1876), surnommé le « sage de la nation », « les Juifs sont comme le sel, il en faut une pincée pour assaisonner les plats, mais trop de sel gâte la nourriture »…

C’est dans cette atmosphère que le 2 novembre 1892 Paul Abraham (Ábrahám Pál en hongrois) voit le jour. Sa mère, Flora, est originaire de Mohacs, une ville danubienne dans le Sud de la Hongrie. Son père, Jakab, est un gros marchand devenu banquier. La famille est aisée, cultivée, et le jeune Paul se destine aux affaires. Or, de Flora, il a hérité le goût de la musique. Et il a un talent fou. Le cantor l’a d’ailleurs repéré et l’invite bientôt à jouer dans l’église de l’Assomption de la Sainte-Vierge-Marie. Mais dans cette petite ville industrieuse et provinciale – où malgré tout les enfants catholiques vont à l’école à la synagogue et les enfants juifs jouent de l’orgue le dimanche à la messe, Paul se sent à l’étroit. De 14 à 17 ans, il intègre l’école supérieure de commerce de Budapest. Puis, après la mort de son père, la prestigieuse Académie royale nationale hongroise de musique où il étudie le violoncelle avec Adolf Schiffer, lui aussi né à Apatin dans une famille juive, et la composition sous la férule de Victor von Herzfeld, un ami rival de Gustav Mahler. Malgré d’excellentes notes, il n’en sortira pas diplômé.

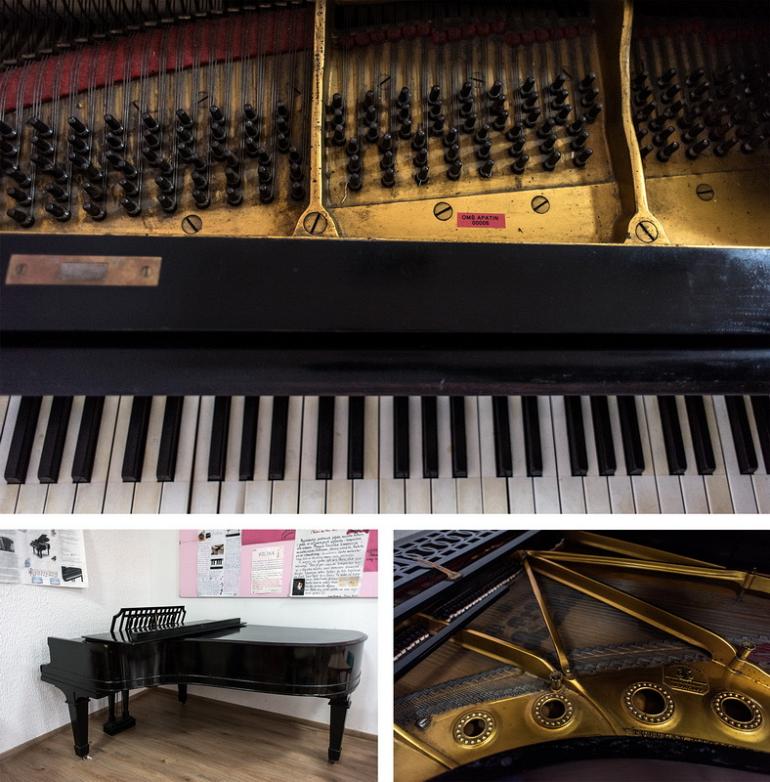

En 1912, Paul fait une somptueuse acquisition : un Steinway modèle B fabriqué à Hambourg, le « piano parfait » comme on le surnomme. « Cette année-là, les Horn ont importé par le Danube pas moins de 200 pianos, dont 30 Steinway », raconte Boris Mašić. « Un transport exceptionnel. Du jamais vu ! » Paul se jette corps et âme dans ce qu’il appelle la « musique pure » : œuvres sacrées, quatuors à cordes, concerto pour violoncelle… Mais à l’aube des années folles, après la Première Guerre mondiale, c’est dans un genre beaucoup plus léger que son génie éclate : l’opérette, alors en vogue, qu’il enrichit en y introduisant des rythmes de jazz forts modernes. En 1927, le voilà nommé chef d’orchestre du Théâtre d’opérettes de Budapest. Son premier succès, Viktoria und ihr Husar (1930), le pousse à s’installer à Berlin où ses mélodies volages misent dans le mille. Les triomphes se succèdent : Die Blume von Hawaii, Ball im Savoy lui valent une renommée internationale. Il compose à-tout-va des musiques de films, dont celle de Cœurs joyeux (1932) avec Jean Gabin. De cette période bouillonnante, on ne sait pourtant que peu de choses, faute de témoins, sinon que cet homme marié était bon vivant, menant grand train, joueur invétéré, coureur de jupons, mythomane… Et qu’il contracta la syphilis.

À l’apogée de sa gloire en 1933, tout s’effondre. Hitler devient chancelier. Paul Abraham quitte Berlin. Sa musique maintenant qualifiée d’« art dégénéré » est bannie. Commence alors une vie d’errance : Vienne, Budapest, Paris, Casablanca, puis La Havane, où il cachetonne comme pianiste de bar. Via Miami, il émigre enfin à New York, le 20 août 1940. L’accueil le douchera. À Broadway, l’opérette, même jazz, est « ringarde », la Grosse Pomme le snobe et Paul Abraham, un réfugié parmi d’autres, tombe dans l’indigence. Sa santé se détériore. Le 5 janvier 1946, on l’arrête au beau milieu de la Cinquième Avenue, en train de régler la circulation en gesticulant des bras comme s’il dirigeait un orchestre. Il est interné à l’hôpital Bellevue à Manhattan.

De l’autre côté de l’Atlantique, 4500 kilomètres à l’est, un homme seul déambule à travers les rues d’Apatin. La ville est dévastée. Dans le récit de Boris Mašić, cet homme, un rescapé de l’Holocauste, est un proche parent de Paul, un certain « Alexander » (Sándor). En avril 1941, quand les Puissances de l’Axe envahissent le Royaume de Yougoslavie, la Bačka est intégrée à la Hongrie de l’amiral Miklós Horthy. En mars 1944, le pouvoir passe aux mains des nazis. La communauté juive d’Apatin n’échappe pas à la catastrophe. Alors que l’Axe s’abîme déjà dans la défaite, elle est acheminée en train jusqu’à Auschwitz, en Pologne, où elle est engloutie dans les chambres à gaz. Six mois plus tard, les Partisans de Tito libèrent la Voïvodine. Les civils allemands sont évacués dans le sillage de la Wehrmacht vers les ruines du Troisième Reich. Ceux qui restent, et qui ont survécu aux représailles, seront internés trois ans dans des villages fantômes gardés par des sentinelles en armes. Aujourd’hui, à l’intérieur de la synagogue d’Apatin, les noms des victimes d’Auschwitz sont affichés. À la lettre A, dix Abraham.

La grande demeure familiale n’a pas été livrée au pillage : le Steinway laqué noir brillant est intact. « Alexander » Abraham (il se suicidera en 1949, précise Boris Mašić) le vend à l’académie de musique qui a tout juste ouvert ses portes et manque cruellement d’instruments. Quant à Paul, ses amis en Allemagne qui ne l’ont pas oublié collectent de l’argent pour le rapatrier. Le 30 avril 1956, il atterrit à l’aéroport de Francfort sous les flashs des reporters, avant d’être interné dans un sanatorium à Hambourg. Le maître du « jazz-operetta » y mourra le 6 mai 1960, rêvant à son prochain triomphe sur la scène new-yorkaise. Son piano à queue (numéro de série 155928) repose dans le coin d’une classe de musique au premier étage de l’académie d’Apatin, tel un paquebot de luxe en cale sèche qui ne demande qu’à être réparé.

« C’est triste quand même de voir tout ça à l’abandon, bientôt il ne restera plus rien ! » Dans le quartier, tout le monde l’appelle baba, « grand-mère ». À 77 ans, cette Serbe originaire de Banja Luka en Bosnie-Herzégovine a été pendant plus de deux décennies la gardienne du « nouveau cimetière » juif – celui qui ne se situe pas, à la différence de l’ancien, tout à fait en dehors des limites de la ville. Le dernier Abraham à être enterré dans le mausolée de la famille le fut en février 1944, deux mois avant les déportations. « Maintenant, je suis trop âgée. Ça me désole de ne plus pouvoir travailler. Regardez mes mains… Le cimetière était pourtant si bien entretenu. » Le lieu appartient à la commune d’Apatin et la restauration du patrimoine juif n’est pas une priorité. « Les ouvriers des travaux publics, on ne les a jamais vus. Ils se sont contentés de planter un panneau en trois langues, et puis au revoir ! » Avant elle, une autre baba, hongroise, prenait soin du cimetière. « Et le jour où c’est devenu trop dur pour elle, elle m’a remis la clé. »

Inéluctablement, les visites se raréfient. « La dernière fois, c’était il y a un an. Un vieil homme… Dans le temps, on voyait encore des gens d’Israël. Mais les vieux sont morts et les enfants ne viennent plus. » Et puis, il y a le vandalisme : « Les jeunes, c’est un vrai problème. Ils ont fait un trou dans le mur et profané des tombes. Ils cherchaient de l’or… » À l’entrée du cimetière, à peine isolée des autres pierres tombales, une stèle à moitié enfouie aux inscriptions que le temps a effacées rappelle le souvenir d’un marin musulman. Un voyageur étranger, loin de son pays, ayant reçu au moment suprême la bénédiction du rabbin pour que ses cendres reposent en paix sous cette terre.

L’ancien cimetière juif, on le trouve environ deux kilomètres plus loin, le long d’un chemin sillonné par des ornières, en rase campagne. C’est un bouquet d’arbustes et de plantes sauvages entouré d’une clôture, un carré de végétation hirsute exposé aux quatre vents. En 2017, l’European Jewish cemeteries initiative (ESJF) a entrepris de le défricher. Mais la nature a vite repris ses droits. Les stèles ashkénazes verticales sont redevenues invisibles sous la broussaille. Elles ne seraient pas plus de dix en tout. Selon l’ESFJ, la plus ancienne matsevah encore debout remonte à 1893, la plus récente à 1921.

« De toutes ces histoires, quelle est la part de vérité ? », demande Sandra Papo-Fišer, la présidente de la communauté juive de Sombor, dont la juridiction s’étend sur Apatin. « Depuis la Seconde Guerre mondiale, il ne reste rien dans les archives. Tout a disparu. Et il n’y a plus un seul témoin. » Le musée historique juif de Belgrade, fermé pour cause de pandémie, reconnaît aussi n’avoir que « très, très peu » de documents sur cette communauté : « Après l’Holocauste, la communauté juive d’Apatin a cessé d’exister et nous ne sommes pas sûrs que beaucoup d’archives aient été sauvées », indique Barbara Panić, la curatrice du musée. « Quant à la fresque néo-baroque, nous sommes conscients de son importance, mais nous n’avons malheureusement aucune documentation à ce sujet. » Même le piano de Paul Abraham paraît échapper à l’histoire : « Dans les archives Steinway d’avant la Seconde Guerre mondiale, la société ne possède aucune information sur ce piano, sauf l’année et le lieu de fabrication », écrit Ana Vrbanec au nom de la marque légendaire.

Finalement, au début de l’automne 2020, des représentants de l’Institut pour la protection des monuments culturels de Serbie ont visité la synagogue d’Apatin. Il faut dire qu’elle avait récemment été offerte à la vente et s’était retrouvée parmi les petites annonces immobilières. Dans la région de la Bačka, sur un total de 53 synagogues, au moins 44 ont été rasées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hormis celle de Subotica, une merveille du style Sécession hongroise entièrement rénovée en 2018, les autres ont été transformées en église, bibliothèque, immeuble résidentiel, école ou salle de sport… La disparition de celle d’Apatin serait une perte irréparable. De la fresque, unique en Serbie et en Hongrie, personne à ce jour, même parmi les savants et les érudits, n’a levé le mystère. Mais son étrangeté n’a jamais paru troubler les rabbins.

Cet article est publié avec le soutien de l’ambassade de Suisse à Belgrade.