Une série présentée en partenariat avec la Fondation Heinrich Böll

Un quart de siècle après la fin de la guerre, le Courrier des Balkans ouvre un grand cycle de réflexion sur la situation politique et économique de la Bosnie-Herzégovine, sur les mobilisations sociales et environnementales qui traversent sa société et sur le chemin qui pourrait s’inventer pour un meilleur avenir. Ces publications sont accompagnées par deux journées de colloque en ligne, qui ont eu lieu 2 et 3 décembre 2020.

Propos recueillis par Jean-Arnault Dérens

Muhamed Blažević est vice-président de l’Association culturelle des Bosniaques de Genève.

Le Courrier des Balkans (CdB) : Depuis quand vivez-vous en Suisse ?

Muhamed Blažević (M.B.) : J’y suis né en 1994 ! Mon père était arrivé en 1993 comme réfugié, tandis que ma mère vivait en Suisse depuis 1989, comme fille au pair chez le frère ainé de mon père, qui avait émigré avant la guerre... Ma famille vient de Kozarac, près de Prijedor, des deux côtés, paternel et maternel.

CdB : Et quand vous êtes-vous rendu pour la première fois en Bosnie-Herzégovine ?

M.B. : En juillet 2002, j’avais huit ans. C’était aussi la première fois que mes parents revenaient au pays après la guerre, car ils ne pouvaient pas s’y rendre tant qu’ils bénéficiaient du statut de réfugiés. Je connaissais pourtant bien la maison reconstruite, le village, grâce aux photos, aux vidéos, et à tout ce que me racontaient mes parents et mes grands-parents, également réfugiés en Suisse. Je me souviens d’un immense sentiment de liberté dès que nous avons passé la petite douane de Bosnie-Herzégovine, du côté de Bihać, le sentiment d’arriver enfin chez moi. Ma mère m’a dit que dès ce moment-là, et pendant quatre semaines, je n’avais plus prononcé un seul mot de français. Mais quand nous sommes rentrés en Suisse, on s’est remis à parler français avec mon frère, de qui a quatre ans de moins que moi. La Bosnie-Herzégovine, c’était la liberté : au village, j’avais le droit de faire tout ce que l’on interdit à un enfant en ville, dans un appartement.

CdB : Kozarac se trouve aujourd’hui en Republika Srpska. Est-ce que cela avait un sens pour le garçon que vous étiez ?

M.B. : Non, bien sûr que non... C’est au moment des printemps arabes que cela a commencé à prendre un sens, en 2011, quand j’étais au collège, que j’ai commencé à m’intéresser à l’histoire de la Bosnie-Herzégovine, à la politique. J’ai toujours passé beaucoup de temps avec mon grand-père, et il m’en parlait énormément. Les histoires de la guerre étaient très présentes autour de moi, mais personne n’évoquait jamais la situation du pays après la fin des combats. C’est vraiment à ce moment des printemps arabes que j’ai commencé à ressentir ma double culture, et du fait que j’avais bénéficié d’une double éducation, totalement bosniaque et totalement suisse.

CdB : Une éducation bosniaque, qu’est-ce que cela veut dire, à Genève ?

M.B. : C’est l’apprentissage de la langue, de la culture, de certaines coutumes. Nous avons toujours parlé bosnien à la maison, et mon fils qui a cinq mois aujourd’hui parlera lui aussi le bosnien. C’est aussi une éducation spirituelle et religieuse. La force d’une identité, c’est de pouvoir porter à l’extérieur ce que l’on apprend à la maison. C’est une chance extraordinaire de vivre à Genève, une ville internationale, où la différence culturelle est la chose la plus normale du monde, où toutes les identités se croisent et se rencontrent. À mon avis, nous avons tous une identité complexe, jamais monolithique.

CdB : Votre identité a une forte dimension spirituelle, mais la Bosnie-Herzégovine est un pays où coexistent plusieurs religions...

M.B. : Tout à fait, et c’est une richesse exceptionnelle. J’en ai clairement pris conscience la première fois que je me suis rendu à Banja Luka, en rencontrant des gens de mon âge qui étaient Serbes ou Croates. Nous avons des cultures et des religions différentes, mais nous pouvons nous lier d’amitié... Je veux être ce que je suis, sans le cacher. En Bosnie-Herzégovine, nous avons un modèle spécial de laïcité qui a très bien marché durant des siècles, sous Tito, et bien avant Tito. Or, aujourd’hui, on cherche à créer des tensions artificielles, alors que la reconnaissance de nos différences pourrait nous rapprocher. Ici, en Suisse, un de mes meilleurs amis est Serbe, plus âgé que moi. Nous avons évoqué le passé une seule fois, et il m’a dit que c’était mieux de ne plus en parler, pour que nous restions amis.

Encore une fois, c’est une telle chance de vivre à Genève. Je suis ému chaque fois que je passe devant le Palais des Nations, avec les drapeaux de tous les pays du monde. Avant même d’aller à l’école, en tant qu’enfant, on est imprégné par cette culture : au parc, on entend parler toutes les langues... Mon père a trouvé une emploi aux Chemins de fer et, quand j’étais petit, nous habitions un immeuble où vivaient beaucoup de ses collègues. Il y avait deux familles serbes de Bosnie, dont un enfant de mon âge, avec qui j’allais au collège. La richesse, c’est de grandir dans la différence, cela doit être inculqué par l’éducation, et je ne peux pas en vouloir à un jeune Serbe d’aujourd’hui de ce qui s’est passé en Bosnie durant la guerre.

CdB : La référence à une identité yougoslave a-t-elle un sens pour vous ?

M.B. : Non, pas pour ma génération. Bien sûr, j’entends souvent parler en bien de la période yougoslave, surtout des années 1980... Avant la guerre, mon père travaillait en Bosnie. Pour lui, la Suisse n’était pas du tout un projet. Certains de ses frères y travaillaient déjà, mais comme saisonniers, dans des conditions précaires. Lui, il avait un bon emploi et il gagnait plus, il vivait mieux en Yougoslavie qu’en Suisse ! Beaucoup de gens disent que l’on vivait mieux du temps de Tito, même des jeunes qui n’ont pas connu cette époque. Je trouve cela un peu étrange, car la Yougoslavie est indissociable de l’idéologie socialiste, mais cette référence montre surtout combien les gens vivent mal aujourd’hui.

CdB : À l’école, avez-vous eu des cours sur l’éclatement de la Yougoslavie ?

M.B. : Non, jamais. Un professeur m’avait dit que c’était trop récent... Pourtant, nous avions des cours sur le 11 septembre, ou bien même sur les printemps arabes. Je pense que les enseignants ne voulaient pas parler de la guerre en Bosnie-Herzégovine, parce qu’elle s’est passé en Europe, sur notre continent.

CdB : La dimension spirituelle de votre identité va-t-elle au-delà de la communauté bosniaque, ou bien limitez-vous la pratique de votre foi à l’intérieur de celle-ci ?

M.B. : Non, pas du tout. Dans le quartier où j’ai grandi, il y avait une mosquée albanaise du Kosovo. J’y allais souvent, et je fréquente aussi la grande mosquée de Genève, qui est une mosquée « multiethnique »... On y ressent des choses différentes. L’émotion la plus forte que j’ai jamais ressentie, c’était à la Mosquée bleue d’Istanbul !

CdB : Et comment cela se passe-t-il entre votre génération et les plus anciennes ?

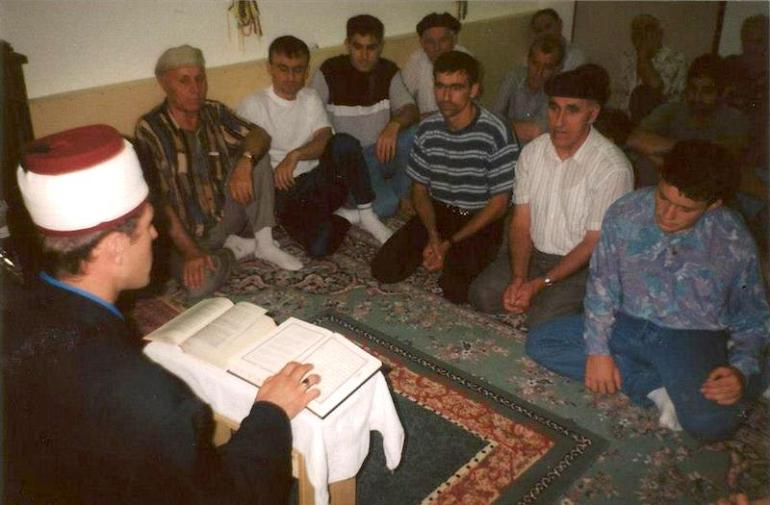

M.B. : Très bien ! C’est par nos aînés que nous connaissons l’histoire de notre pays. Même s’il y avait déjà une diaspora établie en Suisse avant la guerre, toute une génération est arrivée en 1993-1994, la génération de mes parents. Ils ont vécu ensemble, au début dans des centres collectifs, cela crée des liens forts. Les gens ont continué à se voir pour accueillir ceux qui arrivaient. Même avec petit pécule versé aux réfugiés, les gens économisaient pour envoyer de l’argent au pays. Le Džemat, l’association des Bosniaques de Genève a été créée en 1993, et j’ai grandi avec elle. Dès que j’ai eu huit ou neuf ans, j’ai compris que je pouvais aider des gens, car je savais lire et écrire dans les deux langues, en français et en bosnien.

CdB : Pouvez-vous nous parler des activités du Džemat ?

M.B. : C’est avant tout une association d’entraide mais aussi une association culturelle et spirituelle. Nous organisons des cours de langue, d’histoire, de culture et de religion, des rencontres. Nous gérons aussi un petit café-épicerie, qui est ouvert à tous, naturellement, et le lieu de culte de la communauté. Notre imam est arrivé en 1997, il avait juste 25 ans et venait de terminer ses études. Pour lui aussi, toutes les « premières fois » - les premiers cours, les premiers prêches - ont eu lieu à Genève. Le dimanche, il assure des cours de 9h jusqu’à 22h, pour 120 enfants de moins de douze ans, répartis en petits groupes... J’admire sa patience ! Le samedi, les enfants et les jeunes vont au foot, et il y a aussi un réseau des jeunes Bosniaques, avec les autres Džemat de Suisse romande, de Lausanne, d’Yverdon... C’est comme cela, par exemple que mon frère a rencontré sa copine. C’est très important de pouvoir être ensemble ainsi, ce n’est pas du communautarisme...

CdB : Ah, vous employez un terme qui est dangereux car il n’est souvent pas bien défini... C’est quoi, pour vous, le communautarisme ?

M.B. : C’est l’enfermement du groupe sur lui-même. Peut-être que ce que nous faisons est du communautarisme, mais alors, c’est un bon communautarisme, ouvert sur la société. Se retrouver ensemble, parce que l’on a quelque chose en commun, mais pour mieux s’engager dans la société, en Bosnie-Herzégovine comme en Suisse. Le but est d’évoluer et de grandir ensemble. Si l’on se retrouve entre nous, ce n’est pas contre le canton de Genève ou la Suisse, bien au contraire ! On essaie de faire des choses utiles pour le canton, notamment dans le domaine de la solidarité. Il y a beaucoup de gens passés par le Džemat qui s’engagent dans des associations ou bien en politique. Le Džemat est représenté dans l’Union des organisations musulmanes de Genève, mais aussi dans la Plateforme interreligieuse du canton.

CdB : Vous vous rendez souvent en Bosnie ?

M.B. : Normalement oui, mais mon coeur saigne car cela va faire un an que je n’y suis pas allé, à cause du coronavirus...

CdB : Avez-vous toujours de la famille à Kozarac ?

M.B. : Non, presque plus personne. Du côté de ma mère, ils sont beaucoup partis en Belgique, du côté paternel à Lucerne, mais on a aussi des parents moins proches en Allemagne, en Suède, en Autriche... Les gens s’en vont pour chercher une vie meilleure. Kozarac est un village particulier, où il n’y a pas grand monde l’hiver, mais des milliers de personne l’été. Le quotidien Dnevni Avaz avait dit une fois que Kozarac était le Beverly Hills de la Bosnie, à cause de toutes les maisons construites par la diaspora. Quand j’étais adolescent, nous y allions une semaine en octobre, car ce n’est pas si loin de Genève. J’aimais bien ces séjours, car toute la diaspora n’était pas là. Il y avait surtout les gens restés vivre à Kozarac, mais aujourd’hui, si j’y retournais à cette période, je ne trouverais pas grand-monde de mon âge. Tous mes copains de là-bas sont partis à leur tour. Ceux qui ont trouvé du travail en Croatie ou en Slovénie reviennent le week-end, les autres seulement l’été.

CdB : Envisagez-vous de revenir vivre en Bosnie-Herzégovine ?

M.B. : Mon oncle le plus âgé, qui a 63 ans, disait toujours qu’il rentrerait au pays dès qu’il serait en retraite, mais maintenant qu’il a six petits-enfants en Suisse, je le mets au défi de rester plus de trois mois en Bosnie ! Et c’est pareil pour mon père, qui vient d’avoir son premier petit fils. Les gens de cette génération ont toujours dit qu’ils rentreraient un jour, mais ils savent très bien que ce n’est pas vrai... Ils reviendront en Suisse au premier pépin de santé. Moi, je suis né ici, je vis ici. Le village, il m’est indispensable, mais c’est les vacances. La Bosnie-Herzégovine est un très beau pays, Tito avait mis la Yougoslavie au centre du monde, entre l’Occident, les pays socialistes et tous les non-alignés, mais regardez ce qu’il en reste... Depuis la fin de la guerre, on a essayé de reconstruire, mais cela n’a pas marché. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Les politiciens se servent les premiers, entretiennent les tensions. Comment vivre dans une telle ambiance ?

CdB : Votre fils, Ahmed, va donc grandir ici, à Genève, mais lui aussi aura pourtant une double culture...

M.B. : Bien sûr, il va grandir comme un Bosniaque de Genève. Je lui donnerai ce que mes parents m’ont donné, notamment la langue, la culture. Ahmed, ce n’est pas toujours un prénom facile à porter, comme le mien, Mohamed. Souvent, dans des discussions avec des gens qui ne me connaissent pas, ils sont surpris quand je me présente, car rien dans mon physique ou mon accent ne pouvait leur faire penser que j’étais musulman... Je suis fier de ce que nous sommes. Ma mère s’est voilée dans les années 1990, juste après ma naissance. J’ai grandi avec le regard que les gens portait parfois sur elle et ce regard est d’ailleurs de plus en plus dur, mais j’ai toujours été fier de ma maman !

CdB : Votre femme est également Bosniaque ?

M.B. : Oui, elle est originaire de Doboj, mais elle a grandi à Genève. Pourtant, on ne se connaissait pas... Sa famille ne fréquentait pas le Džemat. À la maison, nous parlons bosnien, et notre enfant grandira dans cette double culture qui est une richesse.

CdB : Comme votre père, vous travaillez aux Chemins de fer. Quel a été votre parcours ?

M.B. : Après le lycée, je n’avais pas envie de faire de longues études. J’ai fait l’armée puis j’ai intégré le service cantonal de la population, dans le secteur de l’asile et des migrations, mais j’ai très vite été déçu. Je pensais que j’étais là pour aider les gens, mais le règlement de Dublin est terrible. Un jour, j’ai reçu une femme médecin de Libye, qui parlait sept langues. Je voulais l’aider, mais voilà : elle avait déjà déposé une demande d’asile en Italie, elle n’avait donc aucune chance d’être acceptée en Suisse. Je suis parti au bout de trois mois. Mon père, lui, quand il est arrivé en Suisse, il a été accueilli, aidé. Ensuite, j’ai travaillé durant trois ou quatre ans comme chauffeur de bus : c’était un rêve d’enfant, et c’était merveilleux de pouvoir sentir directement toute cette diversité de Genève. Maintenant, je suis chef de la circulation des trains.