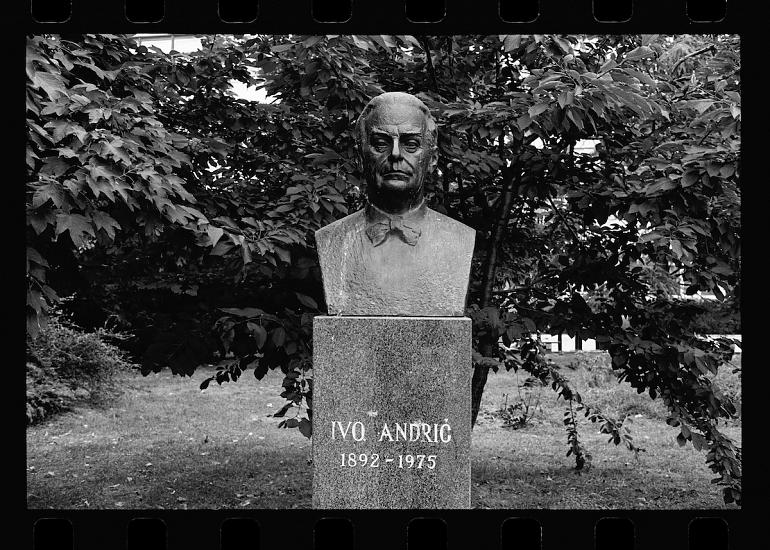

« Everyone to one’s own », une performance du Centre d’art contemporain de Sarajevo (SCCA) réalisée le 24 novembre 2001 est à l’origine du retour d’Ivo Andrić sur la place Oslobodjenje à Sarajevo le 28 décembre 2001 [1]. Mis de côté pendant le siège afin de le préserver, on avait préféré l’oublier dans l’immédiat après-guerre… parce que certes bosnien de naissance, mais croate d’origine, catholique de religion, serbe d’adoption, et yougoslave de cœur. Diplomate d’un pays et écrivain d’une langue qui n’existent plus, Andrić « singulier pluriel » à l’image du pays entre Occident et Orient qui le vit naître [2].

Hasard des dates, c’est aussi à l’hiver 2001 que les éditions l’Esprit des Péninsules publient Les contes de la solitude, livre posthume d’Andrić accompagné d’une élégante préface de Predrag Matvejevitch, « Ivo Andrić entre l’Occident et l’Orient ». Livre rapidement épuisé, les Éditions Zulma lui offrent aujourd’hui une nouvelle vie à laquelle le lecteur peut prendre part.

Le livre nous invite « dans la partie sombre, hostile et fermée » (p. 53), au nord-est de Sarajevo, au-dessus de l’étroit défilé dans lequel se faufile la « rivière de Sarajevo », la Miljacka, bien plus haut que le cimetière d’Alifakovac, dans la maison que le narrateur occupe le temps d’un été (p. 10). La maison est à l’image de l’écrivain : isolée et solitaire. La biographie de l’auteur s’estompe comme celle du narrateur dans « le jour encore tissé de brouillard » (p. 85). En vain on attend de l’un comme de l’autre qu’ils parlent d’eux, de leur vie personnelle, de leurs origines. Tous deux avancent masqués pour s’effacer : l’un pour faire place au seul écrivain et l’autre, aux récits des personnes qu’il rencontre dans cette maison isolée – Kuca na osami [ la maison isolée ] [3].

Il ne s’agit pas de n’importe quelle maison. Bien que construite « à l’allemande », elle se rapproche par la fonctionnalité de son espace du style turc caractérisant la plupart des maisons d’Alifakovac. Le prologue la décrit avec minutie, souligne notamment son « aspect hybride, d’apparence tournée vers la nouveauté, l’inconnu, alors que les mains, les yeux et tout l’être intime de celui qui l’habite trahissent son attachement au passé, aux coutumes. » (p. 10) Architecture mêlée [4]. illustrant l’association d’Orient et d’Occident, de passé et présent typique de l’architecture bosnienne [5]. On est loin ici de toute vision pittoresque, romantique et pathétique à laquelle succombent celles et ceux qui se content d’une lecture par trop superficielle de l’allégorie usée jusqu’à la corde du pont entre cultures, traditions et civilisations…

C’est dans cette maison que le narrateur rencontre des personnes qui « n’appartiennent pas à la même époque et ne sont proches ni par leur destin ni par leurs origines. Ils sont de partout et de toutes les sortes. Ils n’ont en commun que le seul fait de se réunir –, mais parfois, autour de cette maison de Sarajevo qui est la mienne, ils laissent aussi des traces invisibles mais bien réelles, suffisamment vivantes pour perturber une matinée destinée à d’autres occupations, tentant par tous les moyens d’occuper mes pensées et d’attiser mon imagination. » (p. 45)

Le lecteur fait ainsi successivement la connaissance du vigoureux comte Bonneval, alias Bonneval pacha ; de l’ancien vizir de Mostar Ali pacha Rizvanbegović humilié par Omer pacha Latas ; du menteur invétéré Baron Dorn ; du géomètre P. qui transforme le salon du narrateur en compartiment de train ; d’une prostituée française régulièrement battue par un amant dont elle ne peut se défaire ; du directeur de cirque Romualdo Beranec qui nous enseigne que « chaque chose, dans la vie, doit être éclairée de tous les côtés » (p. 101) ; d’une fille de la campagne vendue comme esclave et qui, au nom de la vie, renonce à la vie ; enfin, pour ne pas mentionner ici toutes les rencontres, de la dévouée servante Zouya, victime d’un viol.

Les nouvelles déclinent de différentes façons le combat d’Éros et de Thanatos, de la vérité et du mensonge, enfin et surtout, la banalité du quotidien est chaque fois transfigurée par un événement inouï [6]. Mais plus encore, sur les pas du narrateur, le lecteur apprend que la vie est faite de rencontres, parfois non souhaitées et/ou non souhaitables, et qu’il faut savoir (prendre le temps d’) écouter. Écouter les personnes, prêter attention à leurs comportements ainsi qu’à ce qui se dit parfois dans un langage inarticulé (ainsi la mélodie monotone de Zouya, p. 126) mais aussi, écouter la ville (p. 75), écouter même le « balancement pesant et régulier de la mer » (p. 105).

Mais l’art d’Andrić réside ailleurs. Certainement pas dans l’exotisme d’une contextualisation balkanique qui peut séduire, mais dans le fait qu’il donne à la nouvelle une forme d’une qualité particulière. Forme qui désigne un lieu malgré tout, lieu de survie aussi :

La forme ainsi entendue serait comme un lieu malgré tout : un passage inventé, une faille pratiquée dans les impasses que veulent créer les lieux totalitaires, ces lieux malgré l’homme organisés pour son anéantissement. Inventer un lieu malgré tout, une ‘parcelle d’humanité’ : voilà bien ce qu’une ruse de la raison, voilà peut-être ce qu’une certaine invention poétique permettent quelquefois, comme une légère déchirure dans le désespoir, un passage pratiqué dans la dureté du monde historique. » [7]

Dans le destin souvent tragique des personnages rencontrés, l’auteur sait malgré tout mettre au jour une part d’humanité.

La fin du recueil propose au lecteur de déchiffrer le texte de la ville. Magnifique de sobriété, un texte ramassé nous dévoile un auteur à la fois historien, architecte, urbaniste, anthropologue et géographe. Sarajevo multiplex vue de haut. Texte phare qui nous rappelle que « Quelle que soit l’heure du jour, quel que soit le lieu, quand vous regardez Sarajevo étendu à vos pieds la même pensée surgit toujours, même inconsciente. Une ville est là. Une ville qui, en même temps, se transforme, agonise et renaît. » (p. 188)

Cette lecture dialectique renvoie certes à l’histoire, mais celle qui est en de train se faire. Il importe de ne pas se tromper d’origine. Et donc laisser sur le bas-côté l’« origine-source », à laquelle s’abreuve non seulement les discours nationalistes mais aussi nombre d’autres qui se pensent bien intentionnés, pour privilégier à l’instar de Walter Benjamin une « origine-tourbillon » :

L’origine ne désigne pas le devenir de ce qui est né, mais bien ce qui est en train de naître dans le devenir et le déclin. L’origine est un tourbillon dans le fleuve du devenir, et elle entraîne dans son rythme la matière de ce qui est en train d’apparaître. L’origine ne se donne jamais à connaître dans l’existence nue, évidente, du factuel, et sa rythmique ne peut être perçue que dans une double optique. Elle demande à être reconnue d’une part comme une restauration, une restitution, d’autre part comme quelque chose qui est par là même inachevé, toujours ouvert. [C’est donc] la dialectique qui est le témoin de l’origine. [...] L’histoire philosophique considérée comme science de l’origine est la forme qui fait procéder des extrêmes éloignés, des excès apparents de l’évolution, la configuration de l’idée, c’est-à-dire la totalité où de telles oppositions peuvent coexister d’une manière qui fasse sens. [8]

Une fois le livre refermé, le lecteur pourra dire avec le narrateur : « Je suis habitué, depuis que je vis dans cette maison, aux hôtes qui apparaissent brusquement, se comportent étrangement, et disparaissent ensuite à nouveau tels des fantômes ; mais cette femme, sa venue et plus encore sa disparition, m’avaient à ce point troublé que longtemps encore je restai immobile au milieu de la pièce, clignant des yeux sous la forte lumière. Il me fallut un bon moment pour revenir à moi, et trouver le chemin du retour dans ma soirée, reprendre mes habitudes et occupations vespérales. » (p. 132).

Pour en savoir plus :

Longtemps inconnu en occident, les œuvres d’Andrić sont accessibles en français depuis 1956, année de la traduction de ses célèbres romans-chroniques : Le pont sur la Drina (Plon) et de La chronique de Travnik (Club Bibliophile de France) – tous deux republiés dans une nouvelle traduction de Pascale Delpech dans les années 1990 aux Éditions Belfond. Depuis, grâce à l’effort notamment de Danilo Kiš et Pascale Delpech, plusieurs éditeurs facilitent l’accès à l’œuvre d’Andrić. On peut cependant déplorer l’absence d’une édition regroupant ses écrits à l’instar de l’anthologie publiée dans la prestigieuse collection I Meridiani : Romanzi e racconti (Milan, Mondadori, 2001).

Concernant la critique, aux livres de référence de Vanita S. Mikerji, Ivo Andrić. A Critical Biography (Jefferson, NC et Londres, McFarland Publishing, 1990) et de Žaneta Đukić-Perišić, Pisac i priča. Stvaralačka biografija Ive Andrića, (Novi Sad, Akademska knjiga, 2012) s’ajoutent de Michael Martens, Im Brand der Welten : Ivo Andrić, ein europäisches Leben (Vienne, Zsolnay, 2019) – qui manque de saisir la dimension yougoslave d’Andrić et passe à côté de l’écrivain. On se reportera d’autant plus volontiers à l’excellent numéro de la revue L’atelier du roman : « Ivo Andrić, Pour ne pas oublier les Balkans » (décembre 2012).